Non esistono più i numeri dieci. Da diversi anni, con un pizzico di esagerazione potremmo dire da alcuni decenni, si sente ripetere questo fiacco e generico ritornello, che di solito si accompagna a prolisse e inconsistenti geremiadi sul declino del calcio, sulla scomparsa della “qualità”, del “talento” (come se fosse misurabile e non si trattasse di una nostra percezione limitata: dire che il talento cresce o diminuisce sulla base delle poche gare che si vedono, spesso con l’occhio del tifoso o con lo sguardo scettico del nostalgico, è come pretendere di esprimersi sulla “direzione” dell’Universo osservandolo con un telescopio: è al tempo stesso un gesto presuntuoso e di un’ingenuità sconcertante).

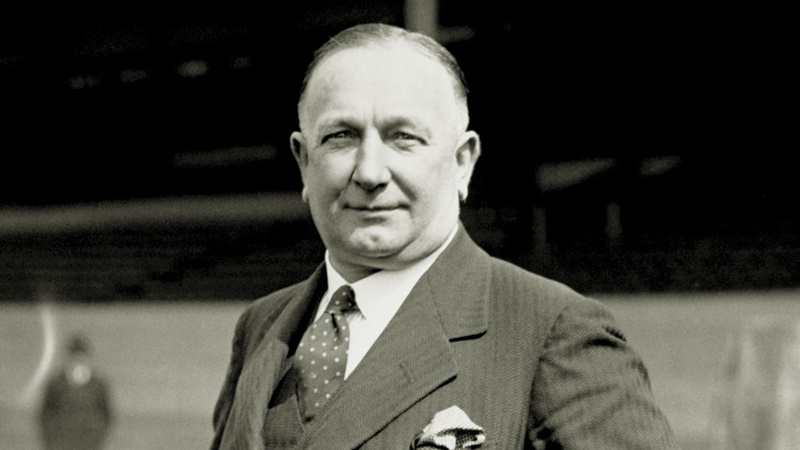

Sappiamo che, già negli anni ’60, Giuseppe Meazza rimproverava al calcio di essere diventato essenzialmente il regno dell’agonismo e della tattica esasperata, a discapito del talento che, a suo dire, dominava gli anni ’30 – anche se Herbert Chapman non era d’accordo con lui, perché il rivoluzionario tecnico inglese sosteneva che il vero talento avesse dominato il football di inizio ‘900, laddove il calcio degli anni ’30 (per lui, il calcio moderno evidentemente) assegnava un ruolo chiave all’agonismo e all’organizzazione.

Herbert Chapman, leggendario tecnico dei Gunners

Non crediamo serva aggiungere altro: certe tesi dominano da sempre il dibattito pubblico, sono il frutto avvelenato della nostalgia – il passato, in fondo, per noi oggi è sicuramente decisivo (se siamo dove ci troviamo oggi è a causa del passato) ma in qualche modo innocuo, è qualcosa che è già avvenuto e che è stato codificato, e quindi possiamo stendere su di lui una patina romantica in grado di trasfigurarlo, laddove ciò che avviene sotto i nostri occhi ci spaventa, è imprevedibile, e può anche deluderci, e spesso anzi lo fa.

Torniamo però all’argomento centrale di questo articolo, ovvero la figura del numero dieci, per smentire/smontare l’adagio dominante che ne invoca/proclama l’inesorabile declino, e da tempo immemore.

Partiamo da un dato di fatto che in molti, secondo noi, ignorano: la figura del famigerato numero dieci, come la immaginiamo e raccontiamo noi in Italia, non è universale. Con una certa approssimazione, possiamo dire che quello che noi consideriamo il “numero dieci” classico, ovvero il giocatore di qualità che si muove tra le linee di centrocampo e attacco, che salta l’uomo, è in grado di rifinire e anche di attaccare la porta, è qualcosa che fa parte del bagaglio culturale sportivo italiano e, forse in maniera ancora più evidente, argentino.

Non si tratta di qualcosa di universale: il Diez, e ce lo rivela proprio l’uso del vocabolo spagnolo, è essenzialmente una figura argentina trapiantata, con qualche alterazione, in Italia.

Maradona, Messi, Bochini, Sivori, Riquelme, Ortega, Aimar, volendo José Manuel Moreno, e decine di altri Diez più o meno minori illuminano il firmamento del calcio argentino, con qualche significativa differenza sul piano tecnico e stilistico, ma in qualche modo incorporando sempre l’idea del rifinitore che si muove tra le linee ed è un maestro nel dettare l’ultimo passaggio.

lIn Italia, abbiamo ammirato giocatori che ricalcano lo stampo del diez argentino (Gianni Rivera? A suo modo, forse, pur partendo da posizione più defilata e nel contesto di un’anomalia dentro l’anomalia, Mario Corso, e possiamo aggiungere il giovane Francesco Totti, magari anche Giancarlo Antognoni, o scendendo di un paio di gradini il Principe Giannini) e, più di ogni altra cosa, quelli che abbiamo definito con un’intuizione a nostro avviso corretta i “nove e mezzo”: Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianfranco Zola, Roberto Mancini, Antonio Cassano (non a caso, si parla di una figura che ha dominato la scena soprattutto per un paio di decenni), e diversi altri giocatori simili, più o meno minori, che giocavano a ridosso della punta, anche perché questo chiedevano le ferree regole del catenaccio, che di fatto possiamo e dobbiamo inquadrare come attaccanti e che però possedevano la magia e molte delle doti che in Argentina associavano e associano al classico Diez.

Proviamo però, per un attimo, a varcare i confini del nostro paese o del gigante sudamericano per avventurarci altrove. Siamo sicuri che questa figura sia così ricorrente, universale, e che abbia davvero dominato il calcio per decenni, sino alla sua recente “scomparsa”?

In Brasile il numero dieci, così come lo intendiamo noi, è una figura rara. Il Brasile dei “cinque numeri dieci” è infatti un’invenzione della stampa italiana, che sembra corroborare la nostra tesi: i famigerati cinque numeri dieci erano giocatori di grandissima qualità, che possedevano alcune delle doti che noi associamo al ruolo, e che però facevano anche altro, e che tra loro erano molto diversi. I nostri Diez si assomigliano tutti, quelli argentini idem, tanto che ne giocava/gioca di regola uno, quelli brasiliani no, e potevano/possono coesistere.

Associamo Zico a quel numero, ma se lo osserviamo, scopriamo che il Galinho giocava a volte come vera e propria punta, a volte come mezzala alle spalle di due, forse tre punte. Pelé? Un attaccante puro ma anche un giocatore universale, che sapeva fare praticamente tutto, anche rifinire come un dieci, e che però attaccava la porta come il migliore dei centravanti, dominava l’aria e possedeva doti acrobatiche degne di un centravanti.

Da certi punti di vista, sono più vicini alla figura del numero dieci giocatori come Garrincha (che però per noi è il numero sette per eccellenza: ma anche qui, si tratta di una smania di mettere ordine che riflette la nostra ossessione per ruoli e funzioni, più che di qualcosa che fa parte del calcio brasiliano), Ronaldinho (ala sinistra, rifinitore, mezzala, punta), Rivaldo (a volte giocava come ala, a volte come mezzala in un centrocampo a tre e dietre a tre punte, in alcuni casi come unica punta), Neymar (centravanti atipico, ala, rifinitore, mezzala, all’ultimo mondiale giocava alle spalle di un tridente di attaccanti puri), e potremmo proseguire a lungo. Didi assomigliava più al rifinitore classico, rispetto a questi giocatori, ma dato che partiva in posizione più arretrata fatichiamo a identificarlo come tale.

Se la patria del calcio bailado già spariglia le carte, mandando in crisi le nostre rigorose classificazioni, altrove le cose si complicano ulteriormente. In Inghilterra, il dieci per come lo intendiamo noi è figura rara, potremmo forse evocare giusto un dio minore come Le Tissier. Ma, per fare un esempio, George Best era molto più simile al numero dieci per come lo si racconta in Argentina e in Italia, rispetto a un Charlton, o a seconde punte dotate di abilità diverse.

In Spagna, nell’impero dei centrocampisti, si rischia poi di perdersi: Michel era un numero dieci? Butragueño secondo la nostra stampa dell’epoca era un centravanti, eppure assomigliava molto ad Alex Del Piero o a Roberto Baggio, per funzione e posizioni, tanto che non aveva il compito primario di bucare la porta avversaria. La miriade di mezzali che hanno reso grande il loro calcio, da Xavi a Iniesta, da David Silva e Pedri, sono dei numeri dieci?

Per come li intendiamo noi probabilmente no, ma nella loro prospettiva queste mezzali, spesso schierate in campo due, tre o quattro per volta (con l’apoteosi parossistica della Spagna del 2012), hanno tutte anche la funzione classica che noi assegniamo al dieci, e questo ci rende complicatissimo esportare nel loro calcio le nostre categorie. Yamal è un numero dieci? La diatriba sul suo ruolo (è un rifinitore, ma anche un giocatore che punta l’uomo nell’uno contro uno, e spesso inizia l’azione nella propria metacampo) rivela ancora una volta l’ossessione tutta italiana per posizione/funzioni, un’ossessione che però non appartiene a scuole molto meno funzionalizzate della nostra.

E che dire invece del calcio olandese? L’austriaco Ernst Happel ebbe il merito di portare in Olanda il 4-3-3, al Feyenoord. La mossa tattica che disorientò il rigoroso calcio olandese dell’epoca fu il continuo cambio di posizione, a mo’ di elastico, tra la mezzala offensiva di qualità Hasil (preso dallo Schalke) ed il centravanti svedese Kindvall.

Possiamo dire che il “dieci” che va ad occupare la posizione della punta centrale e viceversa è una linea rossa che parte dalla Grande Ungheria di Hidegkuti e arriva a certe versioni del calcio di Guardiola in cui “il centravanti è lo spazio vuoto”. Eppure per molti osservatori il vero “dieci” di quella squadra era lo “storto” (crooked) Wim Van Hanegem, mediano davanti alla difesa con i piedi di velluto e le qualità di creatore di gioco, l’andatura gobba e la cattiveria agonistica di un fabbro.

Nell’Ajax di Rinus Michels, in quell’anarchia razionalizzata che era il Calcio Totale – ed è indubbio che l’allenatore abbia preso spunto dal suo rivale austriaco allenatore del Feyenoord di cui abbiamo parlato poc’anzi – la rivoluzione consisteva nel superamento della specializzazione dei ruoli e nella corretta gestione degli spazi e delle posizioni (il focus non correre tanto, ma correre bene).

L’aspetto razionale della squadra consisteva in un’organizzazione collettiva estremamente efficace, in cui i giocatori si muovevano come uno sciame, rispettando le posizioni, le distanze e gli spazi, in modo tale da essere quasi intercambiabili senza perdere omogeneità. L’anarchia stava nel superamento della rigidità dei ruoli: il centravanti poteva difendere, il terzino poteva impostare e concludere e così via. È chiaro che parlare di “numeri dieci” in un contesto simile sia impossibile, proprio perché è inutile.

Considerazioni analoghe possono estendersi ovviamente anche alla nazionale orange, l’Arancia Meccanica, che per due volte consecutive arrivò ad un soffio dalla coppa, ma che è rimasta nella memoria degli esteti e dei sognatori, nel solco culturale libertario e surrealista apertosi sul finire degli anni Sessanta. L’Olanda degli ultimi decenni si pone ben distante in termini estetici e concettuali da quella di Cruijff e soci.

Pur avendo conosciuto il genio gentile di Dennis Bergkamp, attaccante sui generis senza un ruolo specifico – era una seconda punta, ma talvolta poteva giocare anche da prima punta – la nazionale ha usato principalmente armi nordiche, fatte di spilungoni, di palle inattive, di muscoli e fiato, intervallate dall’ “esplosività leggera” (perdonate questa antinomia) di Arjen Robben, un attaccante esterno con un mancino squisito ma lontanissimo dai canoni del dieci di cui abbiamo parlato, e di Wesley Sneijder, che in Italia abbiamo visto schierato come dieci classico ma che al Real era definibile come “centrocampista sui generis”.

Con il contributo di TOMMASO CIUTI