Immagine di copertina: Pozzo solleva la Coppa del mondo attorniato dai suoi ragazzi

Non è stato solo l’unico allenatore ad aver vinto due volte il Campionato del mondo. Vittorio Pozzo è stato molto di più. È stato un uomo di calcio a 360 gradi. Un’icona sportiva dell’Italia con valori etici importanti, dimenticato per troppo tempo da un Paese che a volte pecca di memoria storica. Dimenticato, forse, perché nel dopoguerra quelli che erano venuti a contatto con il fascismo spesso vennero etichettati automaticamente come fascisti. A maggior ragione se, come nel caso di Pozzo, sotto il regime avevano ottenuto risultati straordinari. In realtà Pozzo, come ha ricordato anche il giornalista Matteo Marani «aveva manifestato più volte la sua avversione al fascismo con piccoli e grandi gesti. È stato un italiano che ha avuto il senso delle istituzioni. Ma non è mai stato un fascista».

Vita e carriera

Nato a Torino il 2 marzo 1886 da una famiglia originaria di Ponderano, paese in provincia di Biella, Vittorio Pozzo studiò il calcio in Francia, Inghilterra e Svizzera, dove giocò anche a pallone nelle file de Grasshoppers di Zurigo. Tornato in Italia fu tra i fondatori del Torino. Nel 1911 iniziò a lavorare alla Pirelli, ma venne precettato dalla Federcalcio per allenare l’Italia alle Olimpiadi 1912, prima di essere arruolato nell’esercito e combattere nelle file degli alpini nella Prima guerra mondiale. Alle Olimpiadi di Parigi 1924 gli venne nuovamente affidata la guida della nazionale: Pozzo portò l’Italia ai quarti, sconfitta dalla Svizzera futura finalista. Lasciò la panchina azzurra e cominciò a occuparsi di calcio come giornalista per il quotidiano torinese “La Stampa”, mantenendo questa collaborazione anche negli anni in cui tornò ad allenare. E pure come giornalista, Marani ha sottolineato la sua equidistanza sul piano dell’analisi: «Pozzo spesso al termine delle partite della nazionale sedeva davanti alla sua macchina da scrivere e iniziava a redigere l’articolo sull’incontro. Non era fazioso, anzi: se la squadra giocava male era critico con se stesso e con i suoi ragazzi».

Venne poi richiamato in azzurro una terza volta nel 1929 e fu la svolta della sua carriera: sfruttando da un lato l’avvento del girone unico, che migliorò la competitività del movimento italiano e consentiva di tenere maggiormente sotto controllo i giocatori, e dall’altro le sue intuizioni da fine stratega, Pozzo rivoltò il nostro calcio come un guanto. Sotto la sua gestione la nazionale toccò livelli che non avrebbe mai più raggiunto, conquistando due titoli mondiali (1934 e 1938), un oro olimpico a Berlino 1936 con gli studenti e due Coppe Internazionali (1930 e 1935), competizione antesignana dei moderni Europei. Ancora oggi è l’allenatore che vanta il miglior ruolino di sempre in nazionale: 97 gare disputate, 65 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte, con una percentuale di match vinti del 67,01%.

La sua avventura sulla panchina azzurra finì nel 1948: dopo la bruciante sconfitta subita a Torino contro gli inglesi il 16 maggio (0-4), Pozzo andò incontro a una debacle alle Olimpiadi di Londra 1948, eliminato ai quarti di finale dalla Danimarca per 5-3. Il 5 agosto diede le dimissioni da commissario tecnico e continuò a fare il giornalista fino alla morte, avvenuta a Torino il 21 dicembre 1968. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Ponderano, paese dove è stato inaugurato anche un museo a lui dedicato il 1° maggio 2016 (vedi qui). Nel 2008 la città di Biella gli ha intitolato lo stadio. Su di lui sono usciti in questi anni due libri: “Storia di un italiano” di Mauro Grimaldi e “Vittorio Pozzo. Il padre del calcio italiano” di Dario Ronzulli.

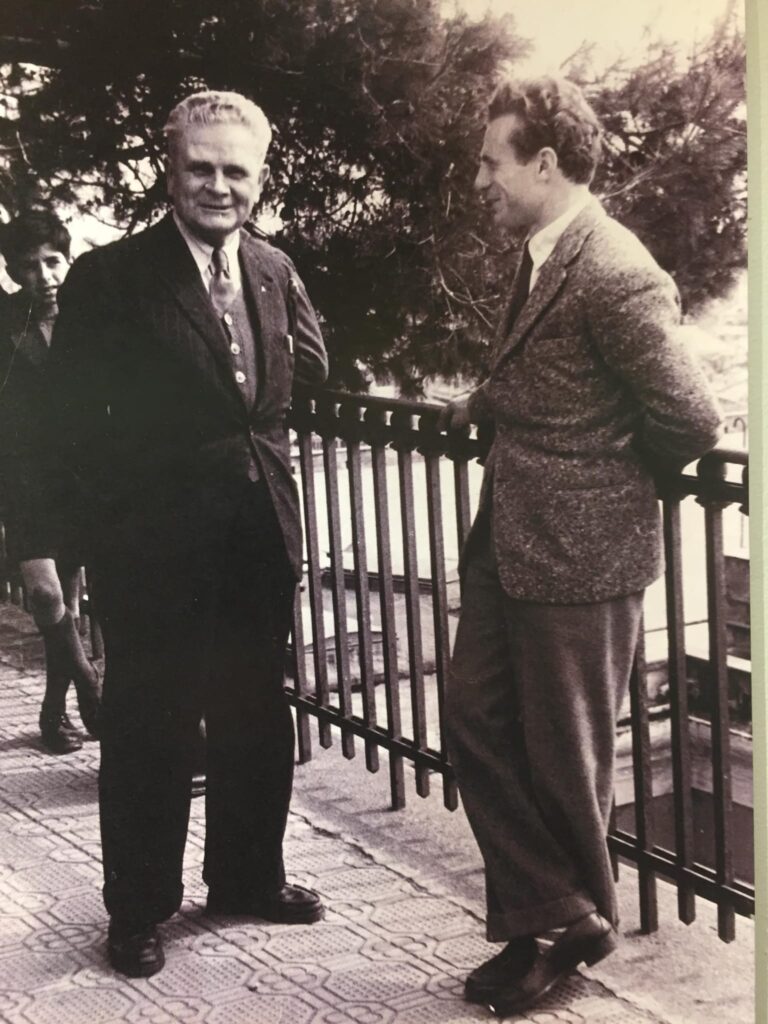

Alcuni cimeli di Vittorio Pozzo conservati al Museo Pozzo a Ponderano

I suoi meriti, in campo e fuori

Dal punto di vista tattico Pozzo non è stato un innovatore, poiché il Metodo (o modulo a WW) da lui utilizzato esisteva già, fu un’evoluzione naturale della Piramide nei primi due decenni del ‘900. Anche se fu lui, con l’amico-rivale Hugo Meisl, padre del meraviglioso Wunderteam austriaco (nazionale che anticipò lo stile di gioco dell’Ungheria anni ‘50 e dell’Olanda anni ‘70) a diffondere quel sistema di gioco su larga scala in Europa.

Ebbe ampi meriti, nel calcio italiano, più da altri punti di vista. Ad esempio ringiovanì la rosa e aprì le porte ai giocatori del centro e del sud: prova ne siano le convocazioni del barese Raffaele Costantino, del napoletano Attila Sallustro e del romano Attilio Ferraris IV, che divenne anche campione del mondo nel 1934. Amante della disciplina, grande gestore del gruppo, fine psicologo e abile tattico capace di leggere le partite e dirigere le operazioni da fuori come pochi, Pozzo per certi versi fu un anticipatore del “calcio all’italiana”, una sorta di padre putativo dei vari Viani, Rocco, Herrera, Trapattoni e Bearzot, fino alle evoluzioni moderne dei vari Lippi, Capello, Mourinho, Conte, Allegri, ma anche Ancelotti e Simone Inzaghi.

Difesa granitica, mentalità pragmatica, spirito di sacrificio, forza di volontà nelle difficoltà e ripartenze fulminee in contropiede: questa era la base dell’Italia di Pozzo e questa è diventata la base del calcio all’italiana. Ed è infatti in questo modo che la sua Italia vinse a Budapest l’11 maggio 1930 per 5-0, il primo successo azzurro in Ungheria: lasciò sfogare gli ungheresi per un quarto d’ora abbondante, chiuse gli spazi e sfruttò in contropiede la velocità, il talento e il genio del 20enne Giuseppe Meazza, che realizzò tre reti e si consacrò agli occhi del mondo.

Meazza fu l’architrave dell’Italia di Pozzo: nel suo club, l’Inter, giocava da centravanti. Pozzo in nazionale lo arretrò a mezzala, in appoggio a un centrattacco di peso (prima Angelo Schiavio, poi Silvio Piola, che pure all’inizio non amava): voleva sfruttarne non solo la velocità sconvolgente e il predatorio istinto del gol, ma anche la limpida visione di gioco e la capacità di mandare in porta i compagni con l’ultimo passaggio. Al fianco di Meazza, Pozzo piazzò Giovanni Ferrari della Juventus, motorino instancabile e sublime tessitore di gioco. Nessuno nel calcio italiano ha vinto come lui: otto scudetti tra Juventus, Inter e Bologna, una Coppa Internazionale e due Mondiali. Meazza e Ferrari, come ha ricordato anche Matteo Marani, furono la base dell’Italia pigliatutto di quel periodo, gli unici due presenti nell’undici tipo sia nel Mondiale ‘34 sia in quello del ‘38: Eraldo Monzeglio, che era titolare nell’edizione casalinga, giocò la prima partita in Francia contro la Norvegia e poi finì tra le riserve.

Questo fu un altro dei grandi meriti di Pozzo, ovvero il saper vincere con due gruppi diversi.

La formazione del 1934 era più dotata di talento individuale e più ricca di oriundi: tre (il meraviglioso centromediano Monti perno del gioco e le funamboliche ali Orsi e Guaita) contro uno (l’uruguagio del Bologna Andreolo). La nazionale del 1938 era più squadra, più gruppo, più forte come insieme.

Nel 1934 l’Italia sfruttò anche qualche aiuto arbitrale: il regime organizzava i Mondiali in casa e di certo non voleva perderli. Quella del 1938, al contrario, trionfò in un clima di fortissima ostilità: spiravano già i venti della Seconda guerra mondiale e l’Italia, in campo tra l’altro con la divisa nera in onore al fascismo nel match dei quarti contro i padroni di casa della Francia, dovette superare pregiudizi, offese e insulti.

Il trionfo mondiale consentì però a tutti di inchinarsi allo strapotere dell’undici di Pozzo, tanto che il presidente francese Albert Lebrun nel consegnare la Coppa del mondo a capitan Meazza disse: «Vincono tutto questi italiani». Si riferiva non solo al successo iridato, ma anche alle affermazioni, sempre conseguite nel 1938, di Gino Bartali al Tour de France e del cavallo Nearco al Grand Prix de Paris.

Le capacità di Pozzo, tuttavia, non furono solo in campo. Sempre di concerto con Meisl studiava il modo di far progredire il calcio europeo del tempo, e non a caso nacquero in quel periodo competizioni come la Coppa Internazionale, che anticipò i moderni Campionati Europei, e la Mitropa Cup o Coppa dell’Europa Centrale, una sorta di moderna Champions League, con al via ogni estate alcune delle migliori formazioni di club dei campionati europei più prestigiosi – Inghilterra a parte, rimasta volutamente isolata.

«Aveva una grande cultura ed era un uomo di mondo» ha detto sempre Matteo Marani, «con contatti e amicizie sul piano internazionale che nessun gerarca del regime poteva nemmeno immaginare. Pensiamo ai rapporti di stima e fiducia reciproca che aveva con Hugo Meisl ed Herbert Chapman, gli altri due grandi allenatori di caratura mondiale di quegli anni. E pensiamo anche al ruolo importante che svolse nel dopoguerra. L’Italia era una nazione sconfitta e come tale era rimasta esclusa dai rapporti internazionali, calcio compreso. Nel 1945 si doveva giocare un’amichevole tra Spagna e Svizzera. La Spagna però all’ultimo momento non si presentò. Così Pozzo, di concerto con il reggente della federcalcio Ottorino Barassi, riuscì a mediare e a far disputare all’Italia quella partita (per la cronaca finì 4-4)».

Pozzo ebbe dunque, come sottolinea sempre Marani, un ruolo importante anche dopo il 1945: «Fu lui ad esempio a riconoscere i cadaveri dei giocatori del Torino dopo Superga. Lo fece perché voleva risparmiare lo strazio alle famiglie». I meriti dell’allenatore torinese sono stati riconosciuti anche da Paola Piola, oggi psicologia a Vercelli, e figlia dell’indimenticato bomber di Lazio e nazionale Silvio: «Mio padre mi raccontava spesso che in Vittorio Pozzo vedeva una guida, un maestro, un padre. Pozzo è stato un precursore. Non si limitava ad allenare, ma svolgeva decine di compiti. Oggi ci vorrebbero 25 persone per assolvere il lavoro che faceva lui».

L’aspetto umano

E c’è poi il lato umano, di una persona che sopra ogni cosa sapeva che nel calcio l’aspetto prioritario per vincere era quello di formare un gruppo vero, formato da persone prima che da atleti, che fossero capace di trovare un’intesa profonda. «Era una persona testarda, era difficile smuoverlo da una convinzione. Però era anche un uomo dotato di grande fair play. Rispettava gli avversari e dai suoi calciatori era visto come un secondo papà» ha detto il nipote Pier Vittorio.

Valori umani che ha dimostrato anche negli anni bui della guerra. Alla faccia del fatto che fosse stato dipinto come “fascista” c’è un documento rinvenuto nel 1993, in cui viene sottolineato che Pozzo diede una mano ai partigiani. «Si dichiara che il Comm. Vittorio Pozzo» si legge «ha collaborato fin dal settembre ‘43 con il Cln di Biella con compiti di organizzare gli aiuti ai prigionieri alleati e il loro passaggio in Svizzera».

E un articolo di La Repubblica, firmato da Corrado Sannucci sempre nel 1993, ha riportato ad esempio le parole di un certo Franco Chiorino: «…in una circostanza dovetti nascondere Franco Bianco, un compagno che sarebbe morto a Mauthausen: Pozzo mi offrì di nasconderlo da suoi amici nel cuneese. Ma era un po’ lontano. Non se ne fece nulla». A livello sportivo poi Pozzo mantenne sempre una grande libertà nella scelta dei giocatori da convocare e schierare, non curandosi delle imposizioni volute dall’alto. Poteva permetterselo perché aveva le spalle larghe e perché non smetteva di vincere. Fu dunque una sorta di compromesso, di sopportazione necessaria: i risultati positivi consentivano al tecnico una certa indipendenza e il regime interferiva fino a un certo punto perché faceva gioco sfruttare quei successi per dare un’immagine vincente dell’Italia agli occhi del mondo.