Tutte le principali competizioni calcistiche odierne hanno avuto un loro predecessore. Se la Champions League ha avuto la Coppa Mitropa e la Coppa del Mondo i Giochi Olimpici degli anni ’20, i Campionati Europei hanno avuto quale loro torneo progenitore la Coppa Internazionale. Non era stato facile per le nazioni coinvolte nel conflitto tornare a dialogare, così come non era stato facile per le federazioni sportive ricucire i rapporti. Bisognava però farlo per il bene di tutti, e da questo punto di vista il calcio aveva dato un ottimo esempio.

L’internazionalizzazione del calcio europeo ha una data di battesimo precisa: il 16 luglio del 1927. Al termine di una riunione durata due giornate Hugo Meisl, vice presidente della ÖFB – la federazione calcistica austriaca – nonché allenatore della propria nazionale deliberò assieme ad altri dirigenti di spicco del calcio del tempo la nascita di due competizioni: la Coppa Mitropa e, appunto, la Coppa Internazionale, due manifestazioni le cui passerelle sarebbero state calcate dalle principali stelle del firmamento calcistico europeo d’antan. Da Meazza a Puskás e da Sindelar a Boniperti passando per Sárosi, Piola e Masopust. Se la Coppa Mitropa sarebbe durata appena 13 anni – venendo riesumata con caratteristiche ben diverse nel secondo dopoguerra – la Coppa Internazionale si sarebbe protratta fino al 1960, anno in cui sarebbero nati i Campionati Europei.

Il calcio del Vecchio Continente aveva in realtà già subito una profonda trasformazione tra il 1925 e il 1927 quando le sue federazioni di punta, ovvero quella austriaca, cecoslovacca ed ungherese, avevano deciso di aderire al professionismo. L’intero movimento era stato così regolamentato e, contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti, ora gli atleti percepivano stipendi regolari che non li costringevano più a dividersi tra il terreno di gioco ed un’occupazione extrasportiva. Al timone di quella rivoluzione c’era sempre lui: Hugo Meisl, secondo il quale il calcio doveva emanciparsi dal modello amatoriale. Ne avrebbero giovato sia club che federazioni i quali avrebbero visto le loro casse rimpinguarsi grazie agli introiti derivanti dalla passione che negli anni ’30 gli europei nutrivano per il pallone. I prezzi dei biglietti sarebbero rincarati e il sistema si sarebbe potuto retroalimentare nonostante le ingenti spese alle quali i club sarebbero andati incontro.

In un contesto storico particolarmente surriscaldato – il giorno dell’ufficializzazione delle due competizioni una sanguinosissima rivolta cittadina culminata con circa 600 morti era scoppiata a Vienna – il passaggio al calcio professionistico era un argomento estremamente dibattuto tra gli addetti ai lavori così come nel secolo precedente lo era stato in Gran Bretagna e pochi anni dopo lo sarebbe stato in Sudamerica. Diversi club temevano infatti di non riuscire a far fronte ai nuovi esborsi previsti e di non potersi iscrivere ai campionati.

Il mondo del calcio si era così spaccato in due: da un lato coloro che sposando il progetto voluto da Meisl accettavano la scommessa di un calcio diverso e più remunerativo, dall’altro coloro che ne temevano le conseguenze. Fu in questo contesto che nacque il primo sindacato calcistico dell’Europa continentale capitanato dal difensore del Rapid Vienna Josef Brandstetter, proponente della seconda campana, sebbene il Rapid Vienna si sarebbe affermato come uno dei club più importanti dell’era professionistica nel periodo appena successivo.

Un’altra problematica sul tavolo di club federazioni era l’organizzazione del calendario, ora decisamente più fitto di impegni. I club, oltre al campionato e alla propria coppa nazionale, avrebbero dovuto disputare la Coppa Mitropa mentre le nazionali, al tempo impegnate con i Giochi Olimpici e amichevoli piuttosto frequenti – e che qualche anno dopo avrebbero preso parte alla Coppa del Mondo – la Coppa Internazionale. Si decise di organizzare la Coppa Mitropa al termine delle singole stagioni e la Coppa Internazionale durante lo svolgimento dei campionati in date compatibili con gli impegni dei club. Date che però non era sempre facile individuare, motivo per il quale ogni edizione del torneo sarebbe durata 2, 3 o addirittura 5 anni, come avvenne con le ultime due, quelle disputate nel secondo dopoguerra che avrebbero testimoniato l’exploit della Grande Ungheria, già campionessa olimpica, e quello della Cecoslovacchia di Josef Masopust, che così come Puskás e compagni avrebbe sfiorato la vittoria iridata negli anni seguenti. La Coppa Internazionale, tra l’altro, non destava grande entusiasmo tra i club in quanto questi temevano di dover rinunciare per lunghi periodi ai propri tesserati a causa di guai fisici patiti con le nazionali.

Il dado però era tratto. I due tornei sarebbero diventati realtà soltanto qualche mese dopo. A Vienna fu anche creato un apposito comitato lungo la Tegethoffstrasse. Il formato del torneo consisteva in un campionato composto da due gironi durante i quali le cinque partecipanti – alle tre già menzionate potenze del pallone mitteleurope si erano aggiunte Italia e Svizzera, quest’ultima una Cenerentola al cospetto dei ben più attrezzati rivali – avrebbero sfidato le rispettive avversarie in casa e trasferta, sebbene il calendario, a causa di ricorrenti problematiche organizzative, avrebbe spesso presentato un andamento asimmetrico e irregolare.

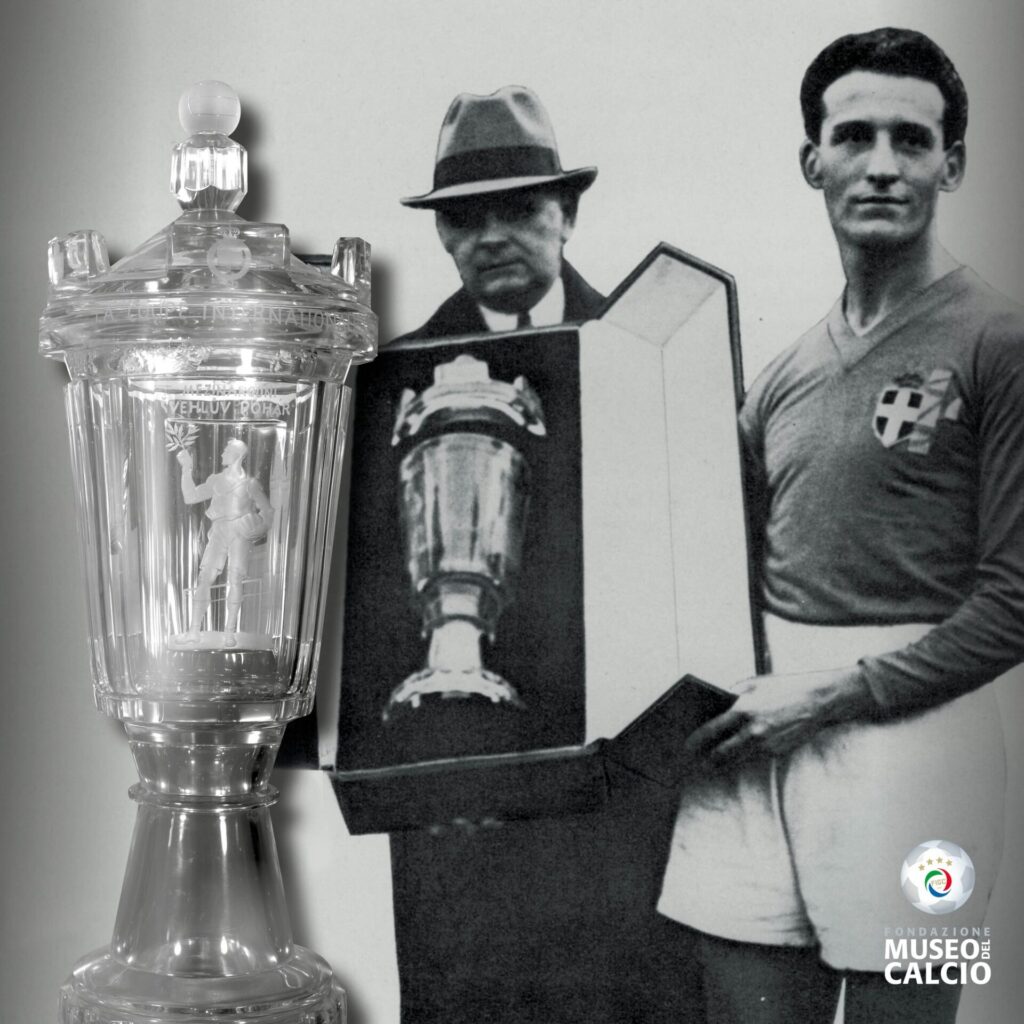

Il primo incontro della neonata Coppa Internazionale – la cui prima edizione venne chiamata Švehla Cup, in onore di Antonin Svehla, l’allora Primo Ministro cecoslovacco che aveva deciso di donare una coppa di cristallo quale premio per il vincitore – ebbe luogo il 18 settembre del 1927 e vide la Cecoslovacchia, il cui undici era composto per la sua quasi totalità da calciatori di Sparta e Slavia, due dei club più rinomati del tempo, battere l’Austria per 2-0. I valori in campo, estremamente equilibrati, rispecchiavano fedelmente quelli che si apprezzavano nelle sfide tra club. La prima edizione terminò nel 1930 e a vincerla fu l’Italia di Vittorio Pozzo. Quel successo avrebbe rappresentato il trampolino di lancio verso l’era più vincente della nostra storia calcistica, un’epoca che avrebbe visto gli Azzurri alzare due volte la Coppa del Mondo, rivincere la Coppa Internazionale nel 1935 e primeggiare alle Olimpiadi di Berlino l’anno seguente.

Verso la fine della manifestazione era inoltre nata una luminosissima stella che avrebbe brillato sulla storia del calcio nostrano come poche altre: Giuseppe Meazza. La prestazione che lo rivelò all’Europa coincise con la sfida, decisiva, tra Ungheria ed Italia terminata 0-5 per gli Azzurri. Il Balilla, questo il suo soprannome, aveva messo a segno una tripletta e due mesi dopo si sarebbe ripetuto anche nella Coppa Mitropa quando l’Ambrosiana, per molti una vittima sacrificale nel confronto con i campioni in carica dell’Újpest, avrebbe sconfitto gli ungheresi al termine di quattro gare valevoli per i quarti di finale della Mitropa. Andata, ritorno e due playoff, il primo dei quali terminato in parità. Meazza erano andato a segno in ogni singola occasione. A farne le spese era stato l’estremo difensore Aknai Acht, lo stesso al quale il giovane italiano aveva rifilato una tripletta con la casacca azzurra. Anni dopo Meazza avrebbe raccontato: «Poco dopo quell’ennesima sconfitta si ritirò a vita privata, forse demoralizzato dalle tanti reti subite dal sottoscritto o più probabilmente per motivi propri».

Rispetto agli anni precedenti l’affluenza presso gli stadi – alcuni impianti erano stati ricostruiti o creati ex novo proprio in quel periodo anche in vista dei Mondiali – aveva iniziato a registrare picchi sorprendenti. In Austria sarebbe notevolmente lievitata attorno ai primi anni ‘30 con la nascita del Wunderteam, ovvero la Squadra delle Meraviglie plasmata da Hugo Meisl il cui pilastro nonché volto più rappresentativo era indubbiamente Matthias Sindelar, per tutti Sindi o Cartavelina. Disegnata secondo i dettami del calcio scozzese, caratterizzato da passaggi corti, coesione tra reparti e dalla presenza di un centravanti arretrato – Matthias Sindelar, appunto – il Wunderteam non sarebbe passato alla storia per aver inanellato vittorie su vittorie, anzi. Al termine di quell’edizione avrebbe vinto il suo unico trofeo, il solo nella storia della nazionale biancorossa, complici anche le vicissitudini politiche che a partire dal 1938 avrebbero riconvertito l’Austria in una colonia tedesca mettendo la parola fine all’esistenza della nazionale austriaca.

La svolta era arrivata quando Hugo Meisl, che fino a quel momento aveva mostrato un certo scetticismo a schierare con regolarità Sindelar, aveva deciso di concedergli un posto da titolare nell’amichevole contro la Scozia. Braccato da giornalisti speranzosi di un cambio di rotta, l’allenatore li aveva accontentati. Aveva gettato su uno dei tavoli del Cafe Ring, caffetteria viennese della quale era un habitué, un foglio di carta recante la formazione. «Eccovi accontentati!», aveva tuonato. Sul foglio si leggeva la formazione con Matthias Sindelar al centro dell’attacco. Il 16 maggio del 1931 l’Austria avrebbe battuto per 5-0 i maestri scozzesi con una prestazione maiuscola del proprio fuoriclasse guadagnandosi così l’appellativo di Wunderteam.

Cartavelina e i suoi avrebbero dato vita a una striscia di risultati utili consecutivi lunga 11 partite. Gli otto punti ottenuti da quel momento in avanti sarebbero valsi la vittoria della Coppa Internazionale. Le due goleade contro Svizzera ed Ungheria, terminate rispettivamente 8-1 e 8-2, ben riflettevano la forza dei Biancorossi e la loro attitudine a trovare la via della rete.

Italia-Austria era così diventata la rivalità sportiva più sentita del continente. Tra le due nazionali le ruggini del conflitto non erano del tutto sopite: diversi dei giocatori che avevano iniziato ad affrontarsi regolarmente con la casacca dei propri club o quelle delle rispettive nazionali, Meazza e Sindelar in testa, erano difatti orfani di guerra. Accadeva così che quando Italia e Austria si sfidavano – la stessa dinamica si osservava nelle gare tra club – i disordini in campo e sulle tribune erano particolarmente frequenti e difficili da sedare. Le cose sarebbero degenerate anni dopo quando l’Italia mussoliniana avrebbe strizzato l’occhio a una Germania il cui obiettivo primario era l’annessione dell’Austria.

In altri momenti le tensioni erano puramente sportive e prevaleva il rispetto tra le parti. Quando il 27 febbraio del 1931 l’Italia aveva sconfitto gli austriaci, Vittorio Pozzo aveva dichiarato: ‘A me viene da piangere. Ci siamo riusciti, stavolta. Abbiamo sconfitto l’imbattibile Austria, dopo venti anni. Abbiamo realizzato l’impresa che era stata tentata invano da quattro generazioni di giocatori nostri tra i migliori’. Erano anni in cui l’Italia, nonostante l’alt imposto dal regime all’arrivo di calciatori stranieri, ammetteva indirettamente la superiorità del calcio danubiano contrattando decine di allenatori austriaci ed ungheresi tra le fila dei propri club. Alcuni di questi sarebbero passati alla storia grazie a vittorie nazionali e non. I ripetuti successi che Vittorio Pozzo avrebbe ottenuto ai danni delle nazionali mitteleuropee avrebbero però segnato un cambio di prospettiva.

A me viene da piangere. Ci siamo riusciti, stavolta. Abbiamo sconfitto l’imbattibile Austria, dopo venti anni. Abbiamo realizzato l’impresa che era stata tentata invano da quattro generazioni di giocatori nostri tra i migliori

Il secondo successo italiano, intervallato dalla vittoria mondiale, coincise con un’edizione decisamente meno seguita delle precedenti in parte a causa del fatto che l’attenzione del pubblico era calamitata dalla Coppa del Mondo, competizione alla quale questa volta avrebbero preso parte tutte le principali selezioni europee, e in parte perché le tensioni in Europa stavano dilagando. Engelbert Dollfuss, cancelliere austriaco che in chiave anti-hitleriana intratteneva buoni rapporti con Mussolini, due mesi dopo la salita al potere del Führer aveva bandito il partito nazionalsocialista austriaco dal proprio parlamento. Le rivolte erano all’ordine del giorno ed il malcontento che regnava nel Paese si sarebbe tradotto in un putsch che sebbene fallì causò la morte del Cancelliere. Il Duce si disse estremamente addolorato per la morte di un amico e di un alleato e si impegnò a schierare le proprie truppe lungo il Brennero a difesa dei confini austriaci, salvo soltanto due anni dopo intavolare l’asse Roma-Berlino.

La sfida clou si tenne il 24 marzo e coincise con la vittoria dell’Italia per 0-2. Una prova di forza notevole, soprattutto in un’epoca nella quale il fattore campo incideva non poco a livello internazionale. I giorni precedenti all’incontro erano stati scanditi da articoli di giornale che prospettavano disordini e problemi di ordine pubblico di vario tipo. Secondo qualcuno le SA austriache, allora illegali, avrebbero acquistato più di 10.000 biglietti per contestare l’Italia, mentre altri scrissero che un gruppo di dissidenti sarebbe entrato allo stadio munito di razzi atti a formare un’enorme bandiera recante il simbolo della svastica. Nulla di tutto ciò sarebbe successo, e l’Italia avrebbe vinto la Coppa Internazionale per la seconda volta.

L’ultima edizione prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale presentò il medesimo scenario: quattro tra le formazioni più forti del mondo si contendevano la palma di migliore nazionale europea. Il Wunderteam, in realtà, aveva iniziato ad imboccare la parabola discendente del suo ciclo. Proprio Hugo Meisl si era espresso in tal senso sostenendo come la nazionale austriaca necessitasse di un rinnovamento, ma che tale rinnovamento avrebbe richiesto tempo. Nel tentativo di ovviare ai continui acciacchi di alcuni giocatori – Sindelar tra questi – nelle due amichevoli che avevano preceduto l’inizio della competizione Meisl aveva proposto una linea d’attacco giovane che contemplava futuri astri nascenti del panorama europeo come Josef Bican, giocatore con già alle spalle un notevole pedigree a livello realizzativo e che per diverse decadi avrebbe detenuto il record di gol realizzati, e Franz Binder, colonna del Rapid Vienna. Matthias Sindelar non compariva quasi più: sarebbero rimasto protagonista unicamente con la casacca del proprio club, l’Austria Vienna.

Quell’edizione non si sarebbe mai conclusa. A causa dell’invasione nazista dell’Austria avvenuta nel marzo del 1938 sul calcio europeo sarebbe calato il sipario e la manifestazione sarebbe terminata senza un vincitore. L’Italia, che in quel preciso momento aveva collezionato tre vittorie ed un pareggio e alla quale mancavano ancora quattro partite da disputare – tre in più rispetto Ungheria e Cecoslovacchia, le sue più accreditate rivali – sembrava sul punto di fare suo l’ennesimo titolo.

Il clima, tanto a livello politico quanto sportivo, era diventato insostenibile. Il 21 marzo del 1937, quando la competizione era in pieno svolgimento, Austria e Italia si erano sfidate in un incontro amichevole a Vienna. Nemmeno il minuto di silenzio che lo stadio aveva tributato a Hugo Meisl, deceduto circa un mese prima, aveva placato gli animi. Era stata una vera e propria battaglia caratterizzata da interventi durissimi da ambo le parti intervallata da risse continue tra alcuni dei protagonisti. A circa un quarto d’ora dal termine l’Austria si trovava in vantaggio di due gol ma Olsson, l’arbitro di quell’incontro, aveva deciso che in quelle condizioni non si poteva andare avanti. Era la prima volta nella storia in cui un incontro internazionale veniva sospeso prima del fischio finale. Gli scontri sul campo si placarono ma proseguirono sugli spalti. Disordini simili si sarebbero osservati circa quattro mesi dopo in un incontro valido per la Coppa Mitropa tra Genova e Admira Vienna.

Se la Mitropa sarebbe proseguita per altri due anni senza però più contemplare la partecipazione delle squadre austriache, la Coppa Internazionale si interruppe repentinamente. Sarebbe stata riesumata nel 1948 proponendo altre due edizioni con un formato rimasto inalterato rispetto al passato ma di durata ancora maggiore. A mutare sostanzialmente sarebbe stato il parterre dei fuoriclasse che si sfidavano sui campi del continente. Uno di questi, un giovane Ferenc Puskás, avrebbe contribuito con i suoi 10 gol al primo ed ultimo trionfo ungherese nella manifestazione disputata tra il 1948-1953.

Nonostante uno scenario politico completamente ridisegnato in seguito al bipolarismo e in cui diverse nazioni si erano riappropriate della loro indipendenza, il torneo era ripartito da dove si era interrotto. I campionati europei, sebbene indeboliti dalle diverse partenze al fronte, non avevano subito interruzioni durante gli anni del conflitto. Dalle macerie della guerra erano nate due squadre che avrebbero fatto parlare enormemente di sé, ma che per il fato o vicissitudini politiche avrebbero avuto vita breve: il Grande Torino, la cui plurititolata parabola sarebbe stata stroncata dalla Tragedia di Superga e la cui squadra coincideva per la quasi totalità con la nazionale italiana e l’Honved, che qualche anno dopo si sarebbe smantellato in seguito alla repressione della Rivoluzione Ungherese da parte dei carri armati sovietici.

A causa delle vicissitudini che avevano colpito il Grande Torino l’Italia aveva dovuto ripiegare su quelle che nei piani iniziali erano delle scelte secondarie. Per questo motivo non sarebbe stata competitiva. L’Ungheria dal canto suo aveva inaugurato la manifestazione con un punteggio emblematico della loro filosofia calcistica: 7-4 contro la Svizzera. Punteggi così roboanti sarebbero stati piuttosto ricorrenti anche negli anni successivi. I magiari erano riusciti a concepire una squadra spettacolare e innovativa come poche nella storia. Si schierava – così come faceva il Grande Torino – con un elastico 3-2-5, al tempo chiamato Sistema, e grazie a una devastante linea d’attacco erano soliti sommergere di gol gli avversari anche a costo di concederne qualcuno di troppo, una costante che si sarebbe ripresentata anche ai Mondiali del 1954.

Sebbene nell’immaginario collettivo Grande Ungheria fa rima con Honved, quella squadra formidabile nata nel dicembre del 1949 dalla fusione con il Kispest e che negli anni seguenti sarebbe diventata il principale serbatoio della nazionale magiara, il successo nella Coppa Internazionale fu possibile grazie alle varie forze che in quel momento rendevano il calcio magiaro uno dei movimenti più importanti e competitivi al mondo. Più della metà della competizione l’Ungheria l’aveva difatti disputata negli anni precedenti alla formazione dell’Honved con calciatori provenienti dai club più disparati: Újpest, Vasas e Ferencváros, la vera forza trainante del calcio magiaro prima della rivoluzione attuata dal tecnico Guzstav Sebes. A partire dal 1950 la fisionomia della nazionale ungherese sarebbe decisamente mutata presentando un undici composto da ben sei o sette elementi che o facevano già parte del Kispest, come Puskás o Bozsik, o che vi si erano uniti successivamente, come gli arcinoti Grosics, Kocsis e Czibor.

Alcuni elementi chiave dei primi anni sarebbero scomparsi: oltre a Sandor Szűcs, difensore pluricampione dell’Újpest giustiziato dal regime in seguito ad una tentata fuga dal Paese con pistola al seguito nel 1951, Ferenc Rudas, anch’egli difensore, era uscito dai radar del proprio tecnico quando nel 1950 non aveva ceduto alle pressioni politiche del regime per abbandonare il Ferencváros, squadra della quale era capitano, ed unirsi all’Honved. Secondo altri l’uscita di scena di Rudas era invece dipesa da un grave infortunio che il difensore aveva patito in seguito ad uno scontro di gioco con il proprio portiere. O ancora Ferenc Deak, prolificissimo attaccante, il quale non sarebbe più rientrato nei ranghi della propria nazionale a causa della vita sregolata che lo aveva sempre contraddistinto e che Sebes non aveva mai digerito, specie dopo che l’attaccante, ubriaco dopo una serata trascorsa a Budapest, aveva attaccato due membri della polizia segreta ungherese.

In virtù di quel successo l’Ungheria fu invitata a Wembley per disputare un incontro amichevole contro l’Inghilterra. I maestri inglesi sfidarono così quella che per tutti era diventata l’Aranycsapat, la Squadra d’Oro, una squadra apparentemente imbattibile che dopo aver fatto suo il titolo olimpico si era ripetuta nella massima competizione europea. La Partita del Secolo – un appellativo che nel corso degli anni gli addetti ai lavori hanno attribuito sia alla vittoria dell’Italia sulla Germania del 1970 sia all’incontro di Wembley – terminò 3-6 per i magiari che mesi dopo si sarebbero ripetuti a Budapest infliggendo un perentorio 7-1 alla nazionale di Sua Maestà (leggi qui la cronaca del match).

L’ultima edizione – a cui partecipò anche la Yugoslavia – fu ribattezzata Coppa Dr. Gerö in onore dell’ex presidente dell’Associazione Calcio austriaca deceduto l’anno precedente. Si giocò tra il 1955 e il 1960 e fu vinta dalla Cecoslovacchia. Un avvenimento storico ne condizionò in modo decisivo l’andamento: l’Ungheria, che avrebbe terminato seconda ad un solo punto dai boemi, in seguito alla Rivoluzione Ungherese del 1956 aveva perso diversi dei suoi migliori elementi i quali avevano preferito non fare ritorno in patria. Per questa ragione aveva disputato gli ultimi due incontri con una formazione rimaneggiata e l’1-1 nell’ultimo turno contro l’Italia, che per le solite difficoltà relative al calendario si era disputato nel 1959, le era risultato fatale. Era però nata la stella di Florian Albert, unico ungherese nella storia del calcio a vincere il Pallone d’Oro.

Fu l’ultima edizione della Coppa Internazionale. Avrebbe fatto da apripista agli odierni Campionati Europei, più inclusivi e aventi, almeno nella loro prima edizione, un format ad eliminazione diretta senza gironi. L’idea era partita da Henri Delaunay, nominato segretario generale dell‘UEFA nel 1954 e che già dal 1927 sognava assieme a Hugo Meisl di potere arrivare alla creazione di una competizione europea a cui partecipassero tutte le nazionali del continente. Tuttavia, Delaunay, morto l’anno seguente, non potè assistere alla prima edizione del torneo dal lui ideato che si sarebbe tenuta nel 1960.