È uno dei documentari sportivi che più ho apprezzato: The Redeem Team, la storia della nazionale di basket americana che aveva un compito fondamentale nella storia della pallacanestro a stelle e strisce: riscattare l’onta della sconfitta subita alle Olimpiadi di Atene 2004 (cui fece seguito il ko nelle semifinali del Mondiale 2006) e conquistare a tutti i costi l’oro alle successive Olimpiadi di Pechino 2008. Sulle teste dei giocatori americani gravava una pressione enorme, che nessuna nazionale di basket americana aveva mai dovuto affrontare: da Berlino ’36 – edizione in cui il basket fu introdotto ai Giochi Olimpici – a Los Angeles ’84 gli americani avevano sempre vinto, tranne a Monaco ’72 quando furono sconfitti in semifinale dall’Unione Sovietica non senza polemiche (per approfondire leggi qui). Gli americani fino ad allora erano sempre riusciti a vincere le Olimpiadi quasi in carrozza spedendo le squadre dei college e non scomodando mai i campioni dell’NBA, tanta e tale era la loro superiorità sul resto del globo. Ma a Seul ’88 la nazionale americana subì un nuovo ko, stavolta più netto, sempre contro i sovietici per 82-76. Fu allora che la federazione capì che non poteva più rischiare simili debacle (gli americani hanno sempre ritenuto il basket cosa loro, non meno di quanto all’inizio fecero gli inglesi con il calcio) e ruppe gli indugi, stabilendo che alle successive Olimpiadi di Barcellona, nel 1992, a rappresentare l’America non sarebbero più state seconde linee e ragazzi in rampa di lancio dai college, ma l’élite delle élite: i massimi fuoriclasse dell’NBA.

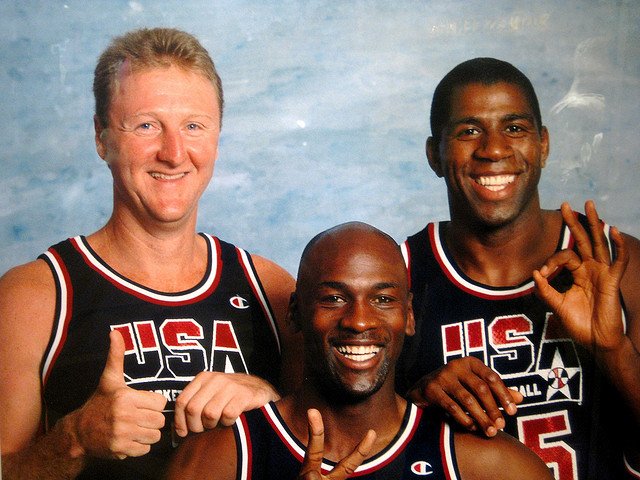

Fu così che nacque il leggendario Dream Team, la squadra capace di allineare assi come Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Pat Ewing, David Robinson, Clyde Drexler, Christian Laettner e Chris Mullin. Una corazzata che sbriciolò qualsiasi primato, vincendo la finale contro la Croazia di Drazen Petrovic, Toni Kukoc e Vlade Divac di 32 punti (117-85). Ma quella squadra, come viene sottolineato nel documentario, non giocava tanto per la patria, per gli Stati Uniti, quanto per l’NBA e per lo spettacolo. Pur non raggiungendo più gli apici di classe sovrumana della nazionale del 1992, la federazione americana proseguì con il cambio di rotta e diede per assodato che alle Olimpiadi, ogni 4 anni, i campionissimi della NBA dovessero presentarsi con la casacca a stelle e strisce: così arrivarono in fila altri due ori olimpici in relativa scioltezza, quello di Atlanta ’96 (finale 95-69 alla Jugoslavia) e quello di Sidney 2000 (finale 85-75 alla Francia). La vittoria del 1992, però, paradossalmente aveva proiettato il basket in una nuova era, molto più globale. Ammirando i campioni NBA riuniti tutti insieme, il mondo è come se si accorse in massa del basket. E così quel successo fu la molla che spinse sempre più ragazzi in ogni parte del pianeta ad avvicinarsi alla pallacanestro, contribuendo alla sua diffusione su larga scala in misura molto più consistente, e portando diversi Paesi ad alzare sempre più il proprio livello di competitività. In Europa, ma non solo. Per esempio, anche in Argentina o in Australia.

Così, in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004, 12 anni dopo il punto più alto nella storia del basket nazionale americano, arrivò la più clamorosa delle disfatte, una sorta di Maracanaço del basket, e già da questa definizione si può comprendere il forte parallelismo con quella che oggi noi identifichiamo ancora come la patria del calcio, ossia gli Stati Uniti della pallacanestro: il Brasile. La squadra, affidata alle cure di coach Larry Brown, si ritrovò orfana di alcuni dei big della NBA, preoccupati dai possibili attentati agli americani, a tre anni dai fatti dell’11 settembre e in piena guerra in Iraq. Vennero così selezionati, accanto a un comunque discreto numero di stelle già affermate come Tim Duncan, Stephon Marbury e Allan Iverson, alcuni giovani talenti del circus destinati a una carriera stratosferica, come LeBron James, Dwyane Wade e Carmelo Anthony.

Il gruppo fu messo insieme in grande fretta, si allenò poco tempo insieme e fu gravato della più alta delle responsabilità: tenere fede ai pronostici, tornare a casa dalla Grecia con la medaglia d’oro. Per altro la spedizione fu affrontata in condizioni particolari, perché per paura di attentati, il Team USA non viveva all’interno del Villaggio Olimpico, ma su una nave in mare aperto, sorvegliata 24 ore su 24 dai servizi segreti americani e dalla polizia greca. Come raccontano nel documentario i protagonisti di quella squadra, non fu mai trovata la chimica giusta tra i diversi componenti del gruppo e il risultato fu un totale fallimento. Il campanello d’allarme suonò già al debutto, una sconfitta pesantissima per 92-73 contro Porto Rico, proseguì con un altro ko sul filo di lana contro la Lituania (90-94) ed esplose definitivamente in semifinale, quando una spumeggiante Argentina, composta da campioni quali Manu Ginobili, Luis Scola e Andrés Nocioni, superò gli americani con una prestazione straordinaria – fatta di triple e difesa – ben oltre di quanto dicesse l’89-81 finale. Per la cronaca, l’Argentina avrebbe poi vinto l’oro in finale contro l’Italia, mentre gli Stati Uniti dovettero mestamente accontentarsi del bronzo dopo aver superato nella finale di consolazione la Lituania. Sul podio di Atene, mentre l’Argentina festeggiava uno storico oro e l’Italia godeva per un altrettanto meraviglioso argento, i volti cupi dei giocatori a stelle e strisce tradivano l’assoluta delusione e un senso di profonda inadeguatezza per il bronzo.

Al ritorno in patria, la squadra venne bersagliata da critiche e divenne oggetto di pesante ironia su giornali, televisione, réclame pubblicitarie. Era stato toccato il punto più basso e bisognava trovare la forza di rialzarsi. La federazione intervenne ancora a muso duro, scegliendo nelle vesti di Ct Mike Krzyzewski, uno degli allenatori più vincenti nella storia del basket collegiale statunitense, ma da molti ritenuto inadeguato per gestire campioni conclamati come quelli dell’NBA. Ma Krzyzewski si rivelò la scelta giusta. Perché con i suoi metodi duri e che non guardavano in faccia a nessuno, creò una squadra prima che un insieme di individualità, rimettendo in discussione tutte le certezze del basket che l’America aveva avuto fino a quel momento, obbligando i suoi ad allenarsi in un certo modo e ad avere rispetto e timore degli avversari, studiandoli a fondo.

Nell’estate 2006 si disputarono i Mondiali in Giappone. Il team americano, che aveva nei giovani oramai diventate stelle assolute Jason Kidd, Dwight Howard, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony e soprattutto Le Bron James i suoi principali alfieri, giocò molto più unito di due anni prima, ma non mancarono le difficoltà. Anche perché il basket europeo, e in generale quello fuori dagli Stati Uniti, aveva compiuto nell’ultimo decennio passi da gigante (a proposito della crescita globale post Barcellona ’92 di cui avevamo parlato all’inizio), spedendo una quantità industriale di giocatori a militare da protagonisti assoluti proprio in NBA. E così la squadra americana, fino a quel momento imbattuta, perse ancora in semifinale, 95-101 contro la Grecia (sconfitta poi da una super Spagna nell’atto conclusivo), e dovette nuovamente accontentarsi del bronzo dopo essersi presa una parziale rivincita sull’Argentina.

Il gruppo però stava crescendo. E avrebbe avuto modo di cementarsi ulteriormente: il terzo posto al Mondiale non garantiva l’accesso diretto alle Olimpiadi e gli Stati Uniti si vedevano così costretti ad affrontare un ostico percorso di qualificazione, partecipando ai Campionati Americani del 2007: solo le prime due avrebbero staccato il pass per i Giochi di Pechino. Un traguardo da tagliare a ogni costo, perché dopo il fallimento di Atene, un’altra sconfitta nella competizione più prestigiosa avrebbe significato la pietra tombale sulla superiorità vacillante dei cestisti americani sul resto del mondo. Nulla andava a lasciato al caso. Per questo a quella squadra già di stelle di prima grandezza fu aggiunto l’elemento in più, colui che in quel momento era forse il miglior giocatore del pianeta: Kobe Bryant. Un professionista maniacale, descritto come non sempre aperto o simpatico, ma determinatissimo a vincere. E soprattutto un leader che tutto il gruppo iniziò a seguire, perché trasmetteva l’esempio e la mentalità vincente. Con l’aggiunta di Kobe nel motore, la nazionale americana – che fu ribattezzata Redeem Team, la squadra del riscatto – ingranò definitivamente la quinta. Ai Campionati Americani vinse tutte le partite in scioltezza, demolendo in finale per 118-81 la solita Argentina.

A Pechino 2008 si presentò come la grande favorita, ma stavolta non era più solamente una somma di singoli, era un gruppo coeso, compatto, deciso ad arrivare alla meta a ogni costo. E soprattutto era guidato in panchina da un sergente di ferro che curava ogni dettaglio e che, consapevole della crescita costante del basket europeo, non sottovalutava nessun avversario. La squadra americana partì concentrata e mise subito in chiaro le cose nel girone iniziale, tritando la Grecia (che l’aveva beffata in semifinale al Mondiale di due anni prima) per 92-69 e ancora di più la Spagna, campione del mondo in carica e più seria alternativa agli yankee nella corsa all’oro olimpico, per 119-82. Quelle Olimpiadi sembravano fatte su misura per Kobe, LeBron e compagni perché una dopo l’altra superarono tutti i propri fantasmi. In semifinale trovarono di nuovo l’Argentina, stesso copione di 4 anni prima ad Atene (e stessa finale dei Campionati Americani 2007, ma con una posta in palio decisamente più prestigiosa). Il risultato, rispetto al 2004, stavolta fu profondamente diverso: 101-81 per la nazionale statunitense, nonostante la solita gagliarda prova degli avversari, che provarono a restare aggrappati all’incontro.

In finale il Redeem Team trovò ovviamente la Spagna, che a parte la sconfitta subita dagli americani nel girone, aveva messo in riga con facilità tutti gli avversari. La squadra spagnola era un’autentica corazzata, poteva schierare quasi due quintetti che non avrebbero sfigurato in NBA (e molti infatti ci giocavano ad alto livelli). Il più forte di tutti era il centro Pau Gasol, compagno di Kobe Bryant ai Lakers, ma intorno a lui gravitava una generazione d’oro: da Marc Gasol, fratello di Pau, a Carlos Jimenez, da Juan Carlos Navarro a Rudy Fernandez, da Raul Lopez a José Maria Calderon, da Felipe Reyes a Jorge Garbajosa, fino all’astro nascente, il giovanissimo ma già fenomenale Riky Rubio, destinato dal Barcellona a spiccare il volo… verso la NBA. Un Dream Team in salsa iberica, che non era molto inferiore all’élite americana.

E infatti la finale fu tiratissima. A differenza della partita del girone, la Spagna rimase incollata al match fino alla fine. Una partita mitologica, tra le più belle nella storia della pallacanestro, un gioco offensivo e spettacolare, infarcito di triple, azioni fantastiche, numeri di altissima caratura tecnica da una parte e dall’altra, che gli Stati Uniti vinsero per 118-107, allungando un poco solo nelle battute conclusive. Wade consentì agli americani di scavare un mini solco nel primo tempo, poi nella ripresa salì in cattedra Kobe: furono suoi i punti decisivi, tra cui un tiro da tre a una manciata di minuti dal termine, seguito da un gesto simbolico e rimasto celebre: il fuoriclasse dei Lakers si portò il dito alla bocca per zittire tutti, un modo evidente di rispondere alla pressione, scacciare le critiche, scaricare una tensione pazzesca, accumulata nei 4 anni precedenti. I 4 anni del riscatto obbligato. I 4 anni più importanti del basket americano, quelli che permisero agli U.S.A. di rialzare la testa e ripartire (e da allora non è un caso che la nazionale statunitense non abbia più fallito l’appuntamento con l’oro olimpico).

Difficile tracciare paragoni tecnici tra il Dream Team di Barcellona ’92 e il Redeem Team di Pechino 2008. La prima versione era più spettacolare, più capace di dominare gli avversari (come dimostrano i punteggi maggiormente ampi), dotata forse persino di più talento, costruita intorno all’infallibile degli infallibili, Michael Jordan, colui che non a caso il nostro Francesco Buffoli ha definito il Pelé del basket. Ma c’è da dire che a Barcellona la nazionale americana non aveva addosso la stessa pressione degli eredi del 2008. E la squadra che vinse l’oro a Pechino affrontò poi avversari più forti, dalla Grecia di Zisis, Spanoulis, Diamantidis, Schortsanidis, Tsartsaris, Papaloukas, Printezis… all’Argentina che di fatto aveva ancora l’ossatura della squadra campione olimpica nel 2004. Fino, come già detto, alla super Spagna, forse davvero la più forte nazionale europea della storia, capace in 5 anni di vincere 2 Europei, 1 Mondiale e 2 argenti olimpici, entrambe le volte sconfitta sul filo di lana dalla corazzata americana.

Dal complesso dei vira latas al trionfo svedese

La storia del Redeem Team mi ha fatto venire in mente una vicenda simile nel calcio: la vittoria del Brasile in occasione dei Campionati del mondo del 1958 in Svezia. Anche in questo caso si parla di riscatto, un riscatto dalle forti tinte sociali oltre che sportive, e di una squadra che doveva sostenere il peso di una pressione enorme, frutto dei tanti anni di delusioni e frustrazioni, culminate con la sconfitta somma: il Maracanaço, la vittoria dell’Uruguay nel Mondiale del 1950 contro il Brasile padrone di casa e troppo certo di poter vincere (anche se la storia dei suicidi, che ha trovato tanta cassa di risonanza in giro per il mondo, non trova riscontri storici, come testimonia anche questo articolo scritto dal giornalista Valerio Moggia qui).

Fu dopo quella bruciante battuta d’arresto che la Federcalcio brasiliana decise di cambiare la divisa sociale, cestinando il bianco (poiché considerato sinonimo di sventura) e bandendo una gara per trovare i nuovi colori sociali. Come per uno scherzo del destino vinse l’idea di Aldyr Schlee, giovane grafico che viveva non lontano dal confine uruguaiano e che era un accanito tifoso della Celeste: il disegno di Schlee rievocava i colori della nazione, maglia gialla con finiture verdi, pantaloncini blu striati di bianco, calzettoni bianchi con finiture gialle e verdi. Un effetto cromatico capace di catturare immediatamente l’occhio e che divenne il vessillo della Seleçao, un marchio oggi conosciuto e riconoscibile in tutto il mondo.

Ma il Maracanaço non ebbe solo l’effetto di far cambiare maglia alla nazionale: riportò in qualche modo il Paese indietro di 30 anni, perché fece riaffiorare in modo più deciso e conclamato le divisioni e le tensioni etniche e razziali da cui il Brasile aveva cercato con fatica di smarcarsi: la numerosissima comunità nera e mulatta, fin dal 1800, viveva in condizioni di assoluta povertà, dapprima alla mercé dei ricchi latifondisti e proprietari terrieri bianchi nelle fazendas di caffè, poi nelle favelas, zone periferiche delle nascenti metropoli sulle colline. Fu l’ultima nazione del continente americano ad abolire la schiavitù, con la Lei Áurea del 1888, fortemente voluta dalla principessa Isabella. Ma la donna pagò a caro prezzo la scelta: le élite bianche si coalizzarono e la costrinsero alla fuga in Europa con il padre, l’imperatore Pietro II detto il Magnanimo, ponendo così fine all’età imperiale.

I neri e i mulatti divennero liberi sulla carta, ma restarono nei fatti alla base della piramide sociale. A differenza di altri Paesi sudamericani, su tutti l’Uruguay, che aprì da subito le porte dello sport e del calcio alle minoranze etniche (celebri i casi, per esempio, di Isabelino Gradín e José Leandro Andrade, stelle della Celeste tra gli anni ’10 e ’20 del ‘900), il Brasile impiegò anni a superare certi pregiudizi, anche perché a livello sociale fecero molto presa le teorie eugenetiche e razzistiche del filosofo francese Joseph Arthur de Gobineau.

Il calcio rimase a lungo appannaggio dei ceti benestanti e dei bianchi, con i neri costretti ad arrampicarsi sui palazzi che circondavano gli stadi per assistere alle partite. La situazione cambiò un poco alla volta, quando il calcio abbandonò le alte sfere e si insinuò nei vicoli periferici, popolati da bambini e ragazzi neri e mulatti: lì emerse uno stile nuovo, che combinava i passi della capoeira, l’arte marziale brasiliana, e del samba, la danza tipica degli schiavi, costretti a muovere velocemente gambe e bacino per sfuggire alle angherie dei padroni bianchi. Le finte e controfinte che sono appannaggio di campioni del calcio brasiliani celebrati in tutto il mondo come Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Romário, Julinho, Neymar nascono così: nelle strade polverose, nei campi di mattoni arsi dal sole, nei tuguri delle slums.

Il Bonsucesso, società di Rio, fu la prima a schierare 11 atleti di colore, il Vasco da Gama la prima che scritturò giocatori non guardando all’estrazione sociale o al colore della pelle, ma scegliendo i più bravi. Arrivò così a vincere il titolo statale del 1923 con tre neri, un mulatto e sette bianchi della classe operaia. Crebbero i giocatori di colore, tra cui Fausto dos Santos, centromediano del Bangu e poi proprio del Vasco, unico giocatore di colore presente nella rosa del Brasile al Mondiale del 1930 (come racconta qui il sempre puntuale Valerio Moggia), che si batté sempre per i diritti suoi e dei giocatori neri e mulatti. Nel corso degli anni ’30 e ’40 la presenza di giocatori di colore aumentò considerevolmente e lo stile brasiliano iniziò a farsi largo grazie a campioni come Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Zizinho. Perle colored incastonate in una struttura e in squadre, però, che per la maggioranza rimanevano imperniate su giocatori bianchi.

Quando i tempi sembravano sempre più maturi per un riscatto sociale delle minoranze etniche, che avevano per altro contribuito in prima persona alla costruzione di quella gigantesca ellissi di cemento che era il Maracanâ, giunse la sconfitta contro l’Uruguay nell’atteso Mondiale 1950. «Chi aveva vissuto quel pomeriggio crudele» sottolineò il giornalista sportivo Carlos Heitor Cony a proposito del Maracanaço «pensava di aver perso per sempre la felicità. Ciò che accadde il 16 luglio 1950 meriterebbe un monumento collettivo tipo il Sepolcro al Milite Ignoto. È questo che costruisce una nazione, un popolo avvolto nel suo dolore». Gli fece eco sul Journal dos Sports José Lins do Rigo: «Vidi gente abbandonare il Maracanã a testa bassa, lacrime negli occhi, muti, quasi stessero tornando dal funerale di un genitore amato. Vidi una nazione intera sconfitta, forse di più, senza speranza. Mi fece male al cuore. Tutta l’eccitazione dei primi minuti ridotta in cenere. E all’improvviso mi colse un profondo sconforto, mi entrò in test che eravamo davvero un popolo sfortunato, una nazione priva delle grandi gioie della vittoria, insanguinata dalla cattiva sorte e dalle miserie del destino».

Sul banco degli imputati finirono soprattutto giocatori di colore, come il portiere Moacir Barbosa e i difensori Juvenal e Bigode. Si riaccese così nel Paese la convinzione che il meticciato, la contaminazione e la mescolanza razziale fossero dei mali da evitare e che bisognasse rispolverare le antiche divisioni etniche e di classe. Se a questo aggiungiamo il senso di frustrazione sportiva, la sensazione di eterna perdente, di bella incompiuta, di squadra incapace di riuscire ad assaporare la gioia del successo, il quadro di come il Brasile approcciò il Mondiale del 1958 in Svezia è completo.

Alla vigilia del Mondiale la nazionale sudamericana era considerata nel novero delle possibili protagoniste, anche mancava una favorita. Scriveva alla vigilia della competizione Aldo Bardelli sul Corriere dello Sport: «Nel 1950 i pronostici indicarono senza eccezioni il Brasile, poi inaspettatamente sconfitto in finale dall’Uruguay; nel 1954 la situazione ebbe finalmente a ripetersi con il clamoroso successo della Germania sulla favoritissima Ungheria. Questa volta favoriti veri e propri non ce ne sono ed anzi, riesce difficile stabilire persino una graduatoria per i gruppi eliminatori…». Ribadì qualche riga più sotto l’autorevole firma del CorSport: «C’impegnammo a fondo per il Brasile nel 1950 ed ancora di più per l’Ungheria nel 1954. Lo rifaremmo, del resto, tanto limpida era nei due casi la superiorità tecnica delle squadre imprevedibilmente battute poi nella partita decisiva. Oggi non vediamo l’autentico protagonista nella folla dei personaggi sulla scena svedese. Dovrebbe vincere l’URSS. Potrebbero vincere una Jugoslavia, una Svezia, un Brasile. Ma potrebbe anche succedere che l’URSS o il Brasile rimangano fuori al primo turno. È un po’ dappertutto il momento delle tattiche, oneste come in molti Paesi e sconsolanti come l’Italia. Per di più l’alto livello dei valori medi determina un maggior equilibrio generale e nello stesso tempo rende più improbabili le facili e spettacolari affermazioni delle squadre più quotate».

I verdeoro erano inseriti in un girone giudicato alla vigilia di ferro (la già citata URSS e l’Inghilterra erno avversarie temibilissime, la sola Austria appariva come vittima sacrificale). L’esordio, proprio contro gli austriaci, fu trionfale: 3-0 firmato da una doppietta di Altafini, detto Mazola per la somiglianza fisica con il grande Valentino, capitano del Grande Torino, e dalla rete di Nilton Santos. Seguì però uno scialbo 0-0 con l’Inghilterra che rimise tutto in discussione. Nell’ultimo match contro l’URSS il Brasile era costretto a vincere per rimanere padrone del proprio destino. Riaffiorarono paure e insicurezze, si sentì in lontananza l’eco del Maracanaço, l’incubo che non sembrava mai passare. Fu allora che il Ct di origine salernitana Vicente Feola, un paffuto uomo che aveva studiato il 4-2-4 al San Paolo alla scuola del santone ebreo-magiaro Béla Guttmann, ebbe l’intuizione giusta e cambiò la storia, non solo di quel Mondiale ma di tutto il calcio brasiliano. Ascoltò i consigli dei senatori, le tre parche dello spogliatoio, capitan Bellini, Didi e Nilton Santos: fuori Altafini, malgrado la doppietta al debutto, fuori Sani, maestro del palleggio ma un po’ statico, fuori Joel. Al loro posto, il mediano Zito, l’ala dalle gambe storte Garrincha, il funambolo minorenne Pelé. L’incontro contro i sovietici vide due modi opposti di intendere il calcio: da un lato l’organizzazione scientifica e la ricerca spasmodica di un gioco collettivo di coloro che l’anno prima avevano mandato in orbita intorno alla Terra il primo Sputnik; dall’altro l’improvvisazione e l’istinto, l’individualismo e l’anarchia tattica, sintetizzati in modo mirabile da Garrincha.

Fu lui, l’Angelo dalle Gambe Storte, nato e cresciuto nella foresta amazzonica, a suonare la carica: le sue piroette mandarono ripetutamente in crisi la compassata retroguardia sovietica. Soprattutto il terzino Kuznetsov, intontito di finte già al 1’ quando Garrincha dopo uno slalom colpì il palo da posizione impossibile. Un minuto più tardi e ancora Garrincha partecipò a un’azione da capogiro che coinvolse Didi e Vavá e giunse al prodigio Pelé: traversa. Al 3’ ecco il vantaggio: surplace di Didi sulla trequarti, carezza d’esterno per Vavá, che scattò oltre il difensore e sempre d’esterno infilò l’angolo. Gabriel Hanot, padre del Pallone d’Oro e della Coppa dei Campioni, definì quei tre minuti «i più devastanti nella storia del gioco». Secondo le cronache, Lev Jašin, meraviglioso portiere sovietico, sventò 12 palle-gol, prima di capitolare per la seconda volta a un quarto d’ora scarso dal termine, quando Pelé inscenò un fantastico triangolo nello stretto con Vavá, che ringraziò e spedì in rete.

Il Brasile inserì il pilota automatico, superò 1-0 il Galles nei quarti in un match duro e bloccato grazie a una magia del 17enne Pelé, poi demolì la temibilissima Francia – che poteva schierare una prima linea superba, da destra a sinistra Wisniewski, Piantoni, il bomber Fontaine, il genio Kopa e Vincent – con un 5-2 senza repliche e un Pelé maestoso e autore di tre reti. In finale contro la Svezia dopo 3 minuti la nazionale di Feola andò in svantaggio, e per un attimo gli antichi fantasmi tornarono a fare capolino. Non tutti erano convinti che fosse arrivato il momento giusto, alla vigilia dell’incontro il noto commentatore Nelson Rodrigues aveva paragonato la squadra a un «bastardino fragile di nervi, senza tempra morale, dedito all’anarchia e ai piaceri effimeri».

Ma il Brasile non era quello del 1950. Aveva una forza individuale mai vista, un gioco magnifico ma non dispersivo, cicala e formica al tempo stesso. Soprattutto aveva la fame dei neri, dei mulatti, degli ultimi. Erano sei su undici in quella partita: i terzini Djalma Santos e Nilton Santos, il cerebrale Didi, il potente Vavá, i due fenomeni Garrincha e Pelé. La maggioranza. Non dovevano più incipriarsi come Friedenreich o essere un’esigua minoranza come Leônidas e Domingos da Guia. La loro voglia di riscatto sociale, di portare sul campo lo stile e lo spirito della loro gente – istinto, spregiudicatezza, magia, astuzia, elastici, finte di corpo, acrobazie, doppi passi – fu la molla che fece scattare la rimonta. Due azioni in fotocopia, spunto irresistibile di Garrincha all’ala, palla teleguidata al centro dell’area e Vavá – nel primo caso dopo un tocco impercettibile ma decisivo di Pelé – dovette solo accompagnare in porta.

Nella ripresa la festa assunse contorni ancora più nitidi, con il meraviglioso gol di Pelé, pallonetto morbido a un avversario attonito, controllo al volo, folgore che si infilò all’angolo: una perla. Lo stadio iniziò a urlare «Samba! Samba!», persino i commentatori della tv svedese rimasero ammaliati e applaudirono. Non era più Svezia contro Brasile, era il Brasile e basta. Con Didi, maestro di cerimonie, la formichina Zagallo, il funambolico Garrincha. E soprattutto con Pelé. Quella fu la sua finale, la consacrazione di un talento purissimo. Partendo in mezzo, qualche metro dietro alla boa Vavá, si muoveva ovunque, luminoso come una stella cometa, ogni suo gesto di una naturalezza mai vista, ogni suo tocco una pennellata, ogni suo movimento capace di creare spazio per i compagni. Armonico, perfettamente bilanciato, con un bagaglio tecnico infinito ma anche un’estrema concretezza, la sua mente individuava la linea più veloce per arrivare alla porta e il suo fisico la percorreva, senza eccessivi ghirigori, senza distrazioni. Poesia e arte erano importanti purché servissero allo scopo, cioè al gol.

Il modo di ragionare e di giocare di Pelé marcarono la differenza con quella che fino a quel momento era stata la dispersiva mentalità brasiliana, tanta bellezza, poca praticità. Con Pelé il Brasile entrò in una nuova era, l’essenziale si sposò al bello, connubio che portò ai trionfi, alla gloria eterna. L’ultimo gol della finale, quello del 5-2 al 90’, fu il manifesto perfetto del nuovo stile brasiliano: Pelé di tacco smistò a sinistra per Zagallo, poi non perse tempo, si fiondò nello spazio, Zagallo lo vide e lo servì in area, Pelé anticipò i difensori con un guizzo e di testa spedì la palla all’angolino. In quell’azione ci fu tutto: spettacolo, verticalità, pragmatismo, concretezza. E quando a fine partita Re Gustavo di Svezia consegnò la Coppa a capitan Bellini, il complesso dei vira latas, dei cani randagi, quel senso di perenne insoddisfazione e inferiorità vennero spazzati via. A Rio, a San Paolo, a Salvador, a Recife, nelle grandi metropoli urbane e negli Stati più periferici e abbandonati la gente si riversò nelle strade per cantare, per ballare, per fare festa fino all’alba. Era la vittoria dei neri e dei mulatti, era il riscatto sociale tanto atteso, era l’inizio dell’età dell’oro. Da quel giorno il futebol bailado è diventato il tratto distintivo, riconoscibile e riconosciuto, di un Paese intero. Da quel giorno l’espressione “giochi a calcio come un brasiliano” è diventata un detto popolare per indicare bravura, destrezza e l’innata capacità di creare forme artistiche su un rettangolo verde. Da quel giorno il Brasile è diventato la patria del calcio.