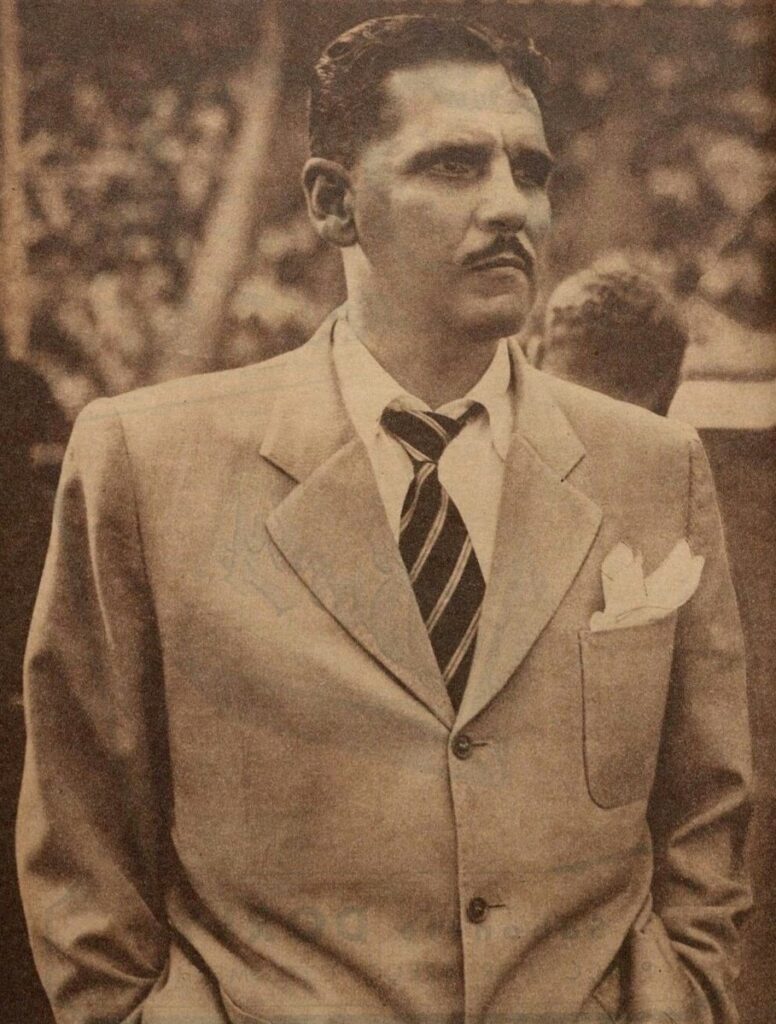

Immagine di copertina: il gol di Ghiggia

È lei quel Ghiggia?».

«Sì, signorina, ma sono passati tanti anni».

«In Brasile lo proviamo ogni giorno».

È il luglio del 2000 quando all’aeroporto di Rio de Janeiro una giovane impiegata sta controllando i passaporti dei passeggeri in arrivo da Montevideo. Davanti a lei c’è un signore di 73 anni, non molto alto, magro, con due baffi che ricordano l’attore statunitense Clark Gable. Lei gira e rigira quel documento, con fare nervoso, e poi gli chiede se sia davvero lui. Quel Ghiggia.

L’uomo risponde in modo pacato. Prova a sdrammatizzare la situazione. La mette sul ridere. Sono trascorsi 50 anni dalla finale fatidica, il giorno in cui la formichina Uruguay beffò il gigante Brasile, gettando una nazione intera nello sconforto. E poi quella ragazza all’epoca non era nemmeno nata, magari segue il calcio distrattamente, d’altronde è uno sport che le donne praticano poco e guardano ancora meno.

Ma la risposta della giovane è spiazzante. E dalle sue parole traspare tutto il dramma di un popolo che ancora non ha dimenticato. Per gli uruguaiani, che hanno vinto, è diverso. Loro sono andati avanti. E il paradosso è che da quel 16 luglio 1950 l’Uruguay non sfiorerà mai più una simile grandezza, non giocherà una finale mondiale, al massimo arriverà tre volte quarto, nel 1954, nel 1970 e nel 2010.

Il Brasile, invece, dopo quell’atroce sconfitta getterà le basi del suo verbo calcistico, diventerà la nazione numero uno del calcio, quella che tutti temono, che tutti guardano ammirati. Conquisterà cinque titoli mondiali, come nessun altro. Darà i natali a quello che forse è stato il più grande campione della storia, produrrà fior di altri fuoriclasse.

Eppure il 16 luglio 1950, il giorno passato alla storia come Maracanaço, è sempre lì. A ricordare dove tutto è iniziato. A ricordare che il Brasile non è riuscito a fare ciò che hanno saputo fare l’Uruguay, l’Italia, l’Inghilterra, la Germania Ovest, l’Argentina: vincere la prima Coppa del mondo organizzata in casa.

Ma come è possibile che il Maracanaço – che rimane di fondo un semplice evento sportivo, una semplice partita di pallone – abbia influenzato a tal punto le coscienze, fino a diventare, parafrasando lo scrittore Nelson Rodrigues, «la nostra catastrofe nazionale, la nostra Hiroshima»? Una spiegazione arriva dall’antropologo Roberto da Matta: «L’incontro del 1950 è vissuto come la più grande tragedia della storia contemporanea del Paese, sia perché ebbe una dimensione collettiva e produsse un sentire comune, sia perché accadde all’inizio di un decennio nel quale il Brasile cercava di affermarsi come nazione con un grande futuro. Ne risultò una instancabile ricerca delle spiegazioni e dei colpevoli per la vergognosa sconfitta».

A gettare benzina sul fuoco patriottico aveva contribuito anche la figura di Getúlio Vargas. Avvocato e ricco possidente terriero del Rio Grande do Sul, aveva perso le elezioni presidenziali del 1930 contro Júlio Prestes. Ma coglie la palla al balzo dopo l’assassinio del suo candidato vicepresidente João Pessoa e rovescia il governo con un colpo di Stato, sfruttando il decisivo appoggio dei militari. L’immagine di lui che in alta uniforme, in sella al suo cavallo, entra a Rio de Janeiro per rivendicare il potere fa il giro del mondo.

Vargas impiega pochi giorni a imprimere una svolta dittatoriale: sospende la Costituzione, scioglie i partiti politici, cancella la libertà di stampa e soffoca nel sangue ogni tentativo di rivolta. E trae ispirazione dai dittatori europei utilizzando lo sport – e in particolare il calcio, che in Brasile è una religione – per veicolare il consenso delle masse e propagare agli occhi del mondo un’immagine positiva della nazione.

Un lavoro che sembra dare i suoi frutti, dato che nel 1942 la Fifa assegna al Brasile l’organizzazione della Coppa del mondo. Ma la guerra in Europa rimanda l’appuntamento di otto anni. Dovevano essere sette, perché il Mondiale era programmato per il 1949, però i brasiliani chiedono un anno di proroga perché stanno realizzando un sogno: la costruzione del più grande stadio del mondo, il Maracanã di Rio de Janeiro, un’opera imponente destinata a lasciare a bocca aperta il resto del pianeta e mostrare l’immagine di un Brasile potente, moderno, proiettato verso il futuro.

E quando i brasiliani si mettono in testa un progetto in grande stile, tendono ad esprimersi, come sottolineato dal giornalista e scrittore inglese Alex Bellos «con il superlativo assoluto». Un atteggiamento che ha anche un nome: ufanismo, una sorta di sciovinismo al quadrato tutto di marca brasiliana, permeato di sviluppo senza limiti e grandezza senza confini.

È anche se Vargas dal 1946 non c’è più e il Paese ha riabbracciato la democrazia, il dado è stato ugualmente tratto. E l’entusiasmo generato dalle idee patriottiche di Vargas trova la sua degna consacrazione nella costruzione del Maracanã. Diecimila operai, in maggioranza neri e mulatti, lavorano alacremente, giorno e notte, a ritmi incessanti. Anche loro sono pervasi dal positivismo, convinti che quell’enorme ellissi di cemento rappresenti davvero l’alba di una nuova era.

«Lo stadio regala al Paese una nuova anima e risveglia dall’interno il gigante addormentato» scrive sul Jornal dos Sports il giornalista e scrittore Mário Filho. Persino la collocazione geografica gioca un ruolo fondamentale: il Maracanã si trova in una zona strategica, un passaggio obbligato tra il nord e il sud della città, in modo che tutti siano costretti a transitare da lì e ammirarne maestosità e splendore.

Nel 1950 finalmente il Colosseo dei tempi moderni prende forma: 183mila posti ufficiali, in realtà oltre 200mila, sbriciolati i 143mila dell’Hampden Park di Glasgow. Il Maracanã non ha eguali, il Brasile non ha eguali. È questo lo spirito che accompagna la nazionale di Flávio Costa alla Coppa del mondo. Una sicumera giustificata anche dal punto di vista tecnico, perché il Brasile allinea una rosa formidabile – soprattutto dal centrocampo in su – e nell’estate 1949 ha dominato la Coppa América, sbriciolando qualunque resistenza.

Il Mondiale parte in modo fragoroso, con un 4-0 al Messico. Nella seconda partita, però il Verrou della Svizzera – un Catenaccio ante litteram che già aveva mandato allo sbando la Germania di Hitler nel Mondiale ’38 – impantana l’arioso gioco brasiliano. Ne esce un faticoso 2-2 e il Brasile è costretto a vincere la terza partita contro la Jugoslavia.

La nazionale di Flávio Costa non si fa pregare. Approfitta delle difficoltà di formazione degli avversari, con l’attaccante Rajko Mitic che si infortuna dopo aver battuto la testa contro una sbarra di metallo negli spogliatoi, e si porta sull’1-0. La squadra europea, storicamente agguerrita, prova a reagire, ma il Brasile chiude i giochi con una giocata sensazionale della sua stella più luminosa, il fantasista Tomás Soares da Silva, meglio noto con il soprannome di Zizinho.

Che prende palla sul lato destro di centrocampo, accelera, supera un difensore con un impareggiabile gioco di gambe al momento di entrare in area e infila l’angolino opposto. È un capolavoro. Ma l’arbitro annulla tra le proteste, e nessuno capisce esattamente il perché. Zizinho tuttavia non si scompone. Passano alcuni minuti e ripete la stessa, identica, azione: accelerazione, dribbling al difensore, palla nell’angolo. E stavolta l’arbitro non osa fiatare. L’inviato della Gazzetta dello Sport paragona Zizinho a Leonardo da Vinci che «dipinge opere d’arte con i piedi sull’immensa tela verde del Maracanã».

Il Brasile si qualifica alla fase finale, che prevede un girone a quattro fra le vincitrici dei raggruppamenti iniziali. Per la prima e unica volta nella storia della Coppa del mondo non sarà una partita secca ad assegnare il titolo, ma la somma dei punti ottenuti nel girone. Il Brasile è inarrestabile: demolisce 7-1 la Svezia e 6-1 la Spagna. Si presenta all’ultimo incontro con l’Uruguay forte di due successi schiaccianti e con la possibilità di vincere il suo primo Mondiale anche pareggiando, dato che l’Uruguay ha sconfitto 3-2 la Svezia, ma è stato fermato sul 2-2 dalla Spagna.

Ma un pareggio non è contemplato nella mentalità brasiliana. Soprattutto non dopo un simile cammino infarcito di gol e spettacolo. Soprattutto non dopo la costruzione del Maracanã, i proclami della vigilia, e quel senso di ufanismo diffuso ovunque.

E che porta a scene e comportamenti surreali. La Gazeta Esportiva di San Paolo titola alla vigilia: «Domani batteremo l’Uruguay!». O Mundo di Rio pubblica le fotografie dei giocatori brasiliani e rilancia: «Eccoli, i volti dei nuovi campioni del mondo». Sulle vetrine dei negozi compaiono cartelloni celebrativi. L’ufficio postale emette francobolli che recano l’immagine dei futuri vincitori. E prima di scendere in campo, il sindaco di Rio, Ângelo Mendes de Moraes, profetizza: «Gloria a voi, che non avete rivali nell’intero emisfero e tra poche ore sarete proclamati nuovi campioni da milioni di compatrioti».

Oltre 173mila spettatori – ma la cifra è in difetto, sono circa 200mila – assistono però al trionfo annunciato che si trasforma nella tragedia massima. Alla pagina più nera nella storia del Brasile. Troppa pressione, troppa responsabilità sulla testa di undici uomini. Che negli spogliatoi appaiono tesi e nervosi, giustamente e inevitabilmente. In casa Uruguay, invece, il clima è molto più disteso e, secondo la leggenda, il laterale destro Schubert El Mono Gambetta riesce persino a dormire.

Non bisogna sottovalutare nemmeno la solita bravura tattica degli uruguiani, guidati da un fine stratega come il 42enne Juan López, che nel Mondiale corregge il Metodo classico (il modulo più in voga in Sudamerica), apportando un’ulteriore rivisitazione in chiave difensiva: a controllare il centravanti avversario non è il centromediano, ma uno dei due terzini, Eusebio Tejera, mentre l’altro, Matías González, funge da giocatore libero da compiti di marcatura diretta alle sue spalle.

In mezzo al campo, poi, López chiede ai due interni di partire quasi in linea con il centromediano, per creare un imbuto in cui avversari anche maggiormente dotati sul piano tecnico – come è il Brasile – possano infilarsi e faticare ad uscirne. Così, il centromediano Obdulio Varela accorcia molto le distanze con le mezzali Julio Pérez e Juan Alberto Schiaffino.

La sfida si gioca soprattutto a centrocampo, questo López lo sa. Il Brasile ha due interni sontuosi come Zizinho e Jair Rosa Pinto, che sarà l’idolo del giovanissimo Pelé, e alle loro spalle si muovono Carlos Bauer, O Monstro do Maracanã, centromediano di sommo magistero, e il jolly Danilo. È importante che l’Uruguay in mezzo al campo regga l’urto. Ma non nutre di certo complessi di inferiorità, potendo allineare un genio come Pepe Schiaffino, il leader tecnico, e un guerriero come el Negro Jefe Varela, il leader carismatico.

È intorno alla sua figura, in particolare, che gravita la manovra della Celeste. Varela si esalta nelle condizioni difficili, in cui parte sfavorito. Ha già vinto una Coppa América così, nel 1942, quando aveva guidato la squadra al successo decisivo su un’Argentina individualmente superiore, che poteva schierare in un colpo solo giocatori come il colosso Ángel Perucca, el Portón de América, in mezzo al campo; l’inafferrabile Enrique García, el Poeta de la zurda, all’ala; i fenomeni José Manuel Moreno e Adolfo Pedernera tra le linee; il sopraffino stoccatore Erminio Masantonio da centrattacco.

Sulla carta era una partita impari. Ma vinse l’Uruguay, trascinato dalla personalità immane di Varela. Che nel Mondiale 1954, 37enne, sarà ancora sulla breccia. E quando lui non ci sarà – squalificato nella semifinale contro la Grande Ungheria, a sua volta orfana della stella Ferenc Puskás – l’Uruguay verrà sconfitto.

Ai dirigenti uruguagi che sarebbero contenti in caso di una sconfitta con meno di tre reti di scarto, Varela risponde: «Noi questa partita la vinceremo». Ai suoi compagni, atterriti dalle urla di 200mila brasiliani, chiarisce: ¡Los de afuera, son de palo! Y en el campo, seremos once para once. Quelli là fuori, non esistono. E in campo, saremo undici contro undici.

L’Uruguay vince la partita grazie a quelle parole. Vince grazie a tanti piccoli dettagli. Vince nel primo tempo, quando la tattica difensiva di López, magistralmente orchestrata da Varela, inaridisce le sfuriate offensive del Brasile. Vince quando a inizio secondo tempo va in svantaggio. Perché lo stadio diventa una pentola a pressione, è pronto a esplodere, chiede altri gol, invoca lo spettacolo, vuole l’umiliazione degli avversari, leoni feriti alla mercé dei gladiatori nel ventre del Colosseo.

Ma Obdulio prende la palla sottobraccio, va dal guardalinee e chiede il fuorigioco. Poi va dall’arbitro e fa finta di lamentarsi. Poi si dirige lentamente al centro del campo per rimettere la palla al suo posto e ricominciare. Obdulio sa che il gol è regolare. Ma non è quello il suo scopo. Vuole guadagnare tempo, spezzare il ritmo brasiliano, evitare che quelli possano accendersi e caricarsi. Vuole gettare acqua sul fuoco, far sbollire l’entusiasmo.

L’Uruguay con calma tesse la propria tela. Parafrasando il giornalista Gianni Brera «continua a difendere la sconfitta». E appena si presenta l’occasione, al 21′, ribalta l’inerzia: Varela pesca lo scatto in fascia del funambolo Ghiggia, cross basso ed el dios del fútbol – così chiamano a Montevideo Juan Alberto Schiaffino – incrocia con il collo del piede destro, non dando scampo al portiere Moacir Barbosa.

Fuoriclasse di squisita eleganza e rara intelligenza tattica, Schiaffino è l’enganche, l’interno di regia del grande Peñarol con cui vince cinque scudetti. Dopo aver disputato un superbo Mondiale ’54 verrà in Italia, al Milan, e lascerà orme indelebili, conquistando tre volte il tricolore e sfiorando la vittoria in Coppa dei Campioni, fermato solo dall’intrattabile Real Madrid.

Il gol di Schiaffino pietrifica i brasiliani. L’1-1 è ancora sufficiente per laureare i padroni di casa campioni. Ma serpeggia oramai nello stadio la paura di non farcela, si fa strada l’idea che l’imponderabile possa realmente succedere. E infatti succede. A 12 minuti dal termine Ghiggia parte in contropiede. Salta Bigode, converge verso l’area, con la coda dell’occhio vede in mezzo Míguez, ma non lo serve. Calcia sul primo palo. Barbosa, però, aspettandosi il passaggio, ha fatto un passo in più verso il centro della porta e quando si butta è in ritardo.

«Goal do Uruguay» commenta, in modo asettico, il radiocronista brasiliano Luis Mendez. Poi l’intonazione cambia. «Goal do Uruguay?»: diventa una domanda, perché no, non può essere vero, è un incubo e bisogna svegliarsi, il Brasile non può perdere. Infine, la presa di coscienza: «Goal do Uruguay!». Nessun brutto sogno. È tutto maledettamente reale. L’Uruguay sta vincendo al Maracanã, sta profanando il tempio.

Con smisurato orgoglio, Ghiggia dirà, un giorno: «Solo tre persone sono riuscite con un gesto a zittire il Maracanã: Papa Giovanni Paolo II, Frank Sinatra e io». Già perché dopo il gol dell’Uruguay, lo stadio smette di tifare. Un irreale silenzio avvolge come una cappa nera tutti i presenti. «Il Maracanã rimase ammutolito proprio quando i suoi calciatori avrebbero avuto più bisogno di sentire il tifo. Mai fidarsi di uno stadio: ecco la vera lezione del 1950» è l’amara constatazione del cantante Chico Buarque.

Il Brasile non ha più il tempo di riorganizzarsi, si getta nella metà campo avversaria, ma le idee sono poche e confuse, e la difesa della Celeste non trema. Al fischio finale dell’arbitro inglese George Reader i brasiliani si rendono conto che l’incubo è diventato reale. E Jules Rimet consegna la coppa a Obdulio Varela quasi di nascosto, quasi vergognandosene.

Alcune persone muoiono, vittime di attacchi cardiaci. Pare che addirittura qualcuno si uccida, ma è una tesi che non trova ovunque dei fondamenti. Di sicuro, l’amarezza e la tristezza sono enormi, e pervadono il cuore di un intero popolo. Perlomeno di coloro che hanno visto un autentico dramma sportivo consumarsi davanti ai propri occhi. Come Carlos Heitor Cony. Che diventerà un grande giornalista, ma al tempo ha 24 anni ed è solo uno dei tanti tifosi feriti.

Ricorderà Cony di quel giorno: «Me ne stavo lì immobile, su un gradino di cemento, a contemplare i riflessi del sole sull’erba, ad ascoltare una folla in silenzio, un silenzio, quello della folla abbandonata dal destino, che non era nemmeno interrotto da qualche triste singhiozzo di pianto. Chi aveva vissuto quel pomeriggio crudele pensava di aver perso per sempre la felicità. Ciò che accadde il 16 luglio 1950 meriterebbe un monumento collettivo tipo il Sepolcro al Milite Ignoto. È questo che costruisce una nazione, un popolo avvolto nel suo dolore».

Il giornalista José Lins do Rego scrive, invece, sul Journal dos Sports: «Vidi gente abbandonare il Maracanã a testa bassa, lacrime negli occhi, muti, quasi stessero tornando dal funerale di un genitore amato. Vidi una nazione intera sconfitta, forse di più, senza speranza. Mi fece male al cuore. Tutta l’eccitazione dei primi minuti ridotta in cenere. E all’improvviso mi colse un profondo sconforto, mi entrò in testa che eravamo davvero un popolo sfortunato, una nazione priva delle grandi gioie della vittoria, insanguinata dalla cattiva sorte e dalle miserie del destino».

Si fa strada nel Paese il pensiero che il Brasile non potrà mai essere veramente felice. Che sarà destinato alla sconfitta eterna. È ciò che Nelson Rodrigues definisce «il complesso dei vira latras», dei cani randagi, perché i brasiliani come dei cani randagi si mettono volutamente in una posizione di inferiorità, malessere e insoddisfazione di fronte al mondo.

I capri espiatori diventano due. Il primo è il portiere Barbosa, colpevole secondo tifosi e addetti ai lavori di aver subito il gol decisivo da Ghiggia sul suo palo. Per diverse settimane non esce di casa perché rischia il linciaggio. Nel 1970 in un supermercato una donna lo indicherà con disprezzo: «Guardatelo, l’uomo che ha fatto piangere tutto il Brasile». Nel 1993 gli vieteranno di entrare al campo di allenamento della nazionale perché diranno che porta sfortuna. Poco prima di morire nell’aprile del 2000, abbandonato e in miseria, si lascerà andare ad uno sfogo amarissimo: «In Brasile la punizione massima per un criminale è 30 anni. Io ho pagato tutta la vita per un peccato che non ho mai commesso».

E siccome Barbosa è nero e neri sono anche i difensori Bigode e Juvenal – pure loro autori di una prova deludente – si riaccende nel Paese la tesi che la mescolanza razziale sia una colpa e sia indispensabile recuperare le antiche separazioni etniche e di classe. Ecco perché il Maracanaço non è, per la cultura brasiliana, una semplice partita di pallone. È un dramma umano che riporta il Paese indietro di trent’anni, ai tempi del razzismo, delle discriminazioni, di quando il grande Artur Friedenreich per giocare doveva sembrare bianco.

E a proposito di bianco, eccoci al secondo capro espiatorio. La maglia – bianca, con il colletto blu – della nazionale. Al pari di Barbosa, viene indicata come sinonimo di sventura. Il quotidiano di Rio Correio da Manhã la definisce «un vuoto simbolico, psicologico e morale» e indice un concorso pubblico per cambiare i colori. Vince la proposta di un 19enne, Aldyr Garcia Schlee, che per un beffardo scherzo del destino… è un tifoso dell’Uruguay. Schlee da grande sarà famoso, diventerà un grafico, un giornalista, un professore universitario, un romanziere di successo.

Il suo disegno è una maglia gialla con maniche e colletto verdi, pantaloncini blu con una striscia di bianco, calzettoni bianchi con finiture verdi e gialle: la casacca che renderà il Brasile famoso e leggendario. Piace a tutti perché abbina i colori della bandiera e trasmette quella gioia di vivere che il Paese deve ritrovare.

La nuova uniforme è il primo passo per aprire la via del riscatto. Il secondo passo viene compiuto a Bauru, città dell’entroterra dello Stato di San Paolo: un padre, calciatore di livello modesto, è in lacrime dopo aver ascoltato alla radio la sconfitta del Brasile. Gli si avvicina il figlio di 9 anni, già dotato di un talento incommensurabile. «Papà, non piangere: un giorno vincerò la Coppa del mondo per te» gli dice. Otto anni dopo quel ragazzino manterrà la promessa.

Ma in Svezia Pelé non riscatterà solo l’onta del Maracanaço: porterà gli ultimi, i figli degli schiavi neri e mulatti, i dimenticati delle favelas a sentirsi tutti fratelli. Tutti parte di un’unica, grande, nazione. Per il Brasile quel giorno inizierà davvero l’alba di una nuova era.